茶,

香叶,嫩芽。

慕诗客,爱僧家。

碾雕白玉,罗织红纱。

铫煎黄蕊色,碗转曲尘花。

夜后邀陪明月,晨前独对朝霞。

洗尽古今人不倦,将知醉后岂堪夸。

数千年来,茶一直是中国人日常生活中不可或缺的重要组成部分,承载着深厚的历史底蕴和文化内涵。古人的一首一字至七字诗,将茶的芬芳、形态、色彩、功效跃然于纸上。茶缘何拥有着如此独特动人的气质呢?

近日,安徽农业大学王云生教授研究团队,在The Plant Journal上发表的题为“A flavonoid metabolon: cytochrome b5 enhances B-ring trihydroxylated flavan-3-ols synthesis in tea plants”研究论文,发现细胞色素b5可以促进茶叶中类黄酮的合成,通过空间代谢等技术解析了茶树中类黄酮的分布和定位规律,并通过酵母双杂交等技术,明确了茶树类黄酮代谢复合体的存在,为茶树类黄酮化合物多样性和高效合成机制提供了新的见解。

酵母文库:茶嫩叶酵母cDNA文库

诱饵蛋白: CsC4H、 CsF3’5’H

筛选方法:酵母双杂交(泛素系统)

验证方法:Y2H/split-LUC

原文链接:10.1111/tpj.16710

本项目中茶树酵母cDNA文库由欧易生物构建。

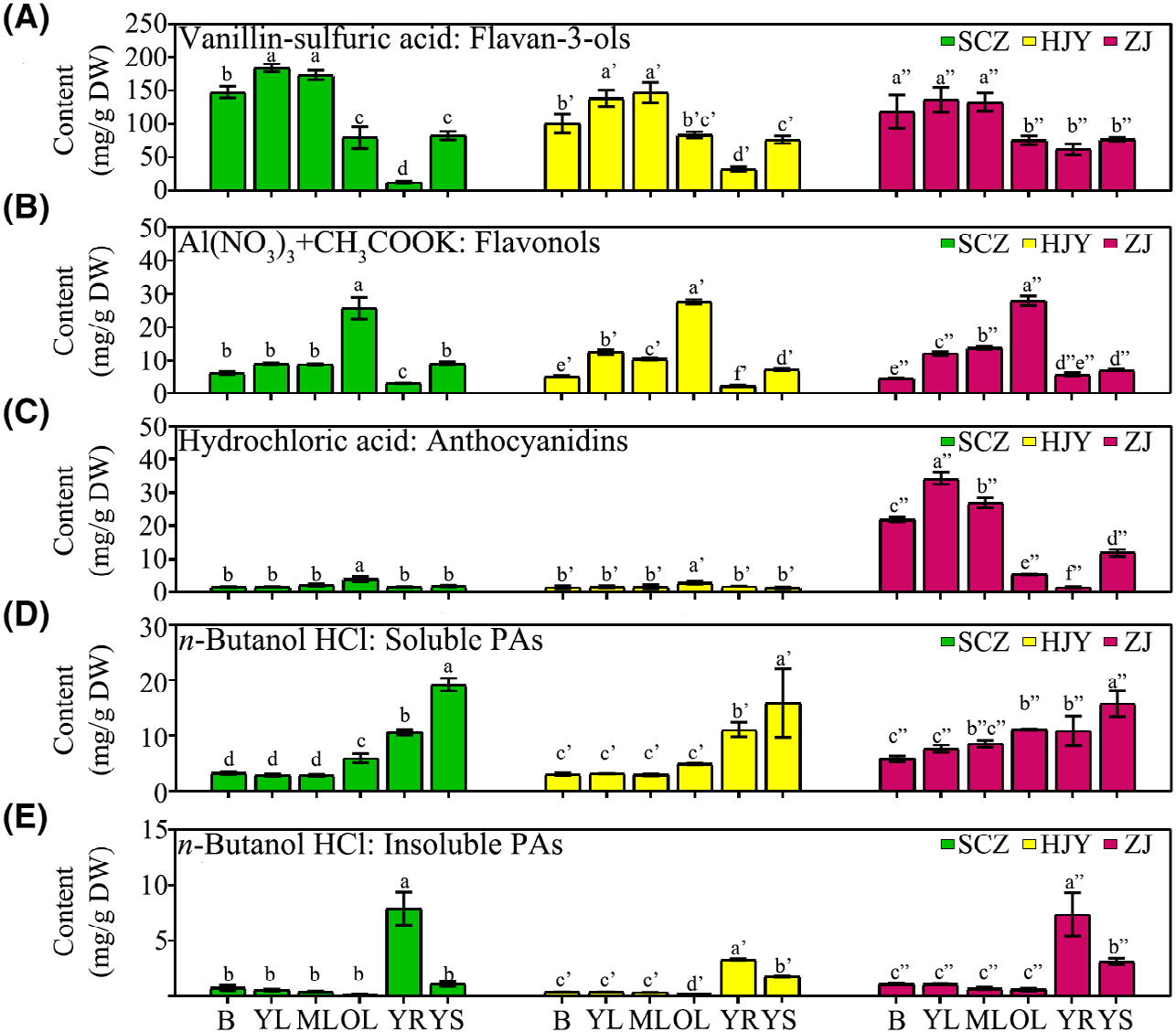

1. 类黄酮在茶树组织中的积累规律

茶叶种质资源中颜色范围很广,有绿色、金黄色和紫红等。在这些变种中,一般黄色品种茶叶儿茶素含量较低,而紫色品种花青素含量较多。本文选择了3个不同颜色的茶叶品种“舒茶早”、“黄金芽”、“紫鹃”作为研究材料,对茶树中类黄酮类化合物的分布规律进行了解析。结果显示茶树在不同组织中积累多种类黄酮,其中以黄烷-3-醇为主要成分,具体见图1。

图1 茶树中5种类黄酮类化合物积累谱

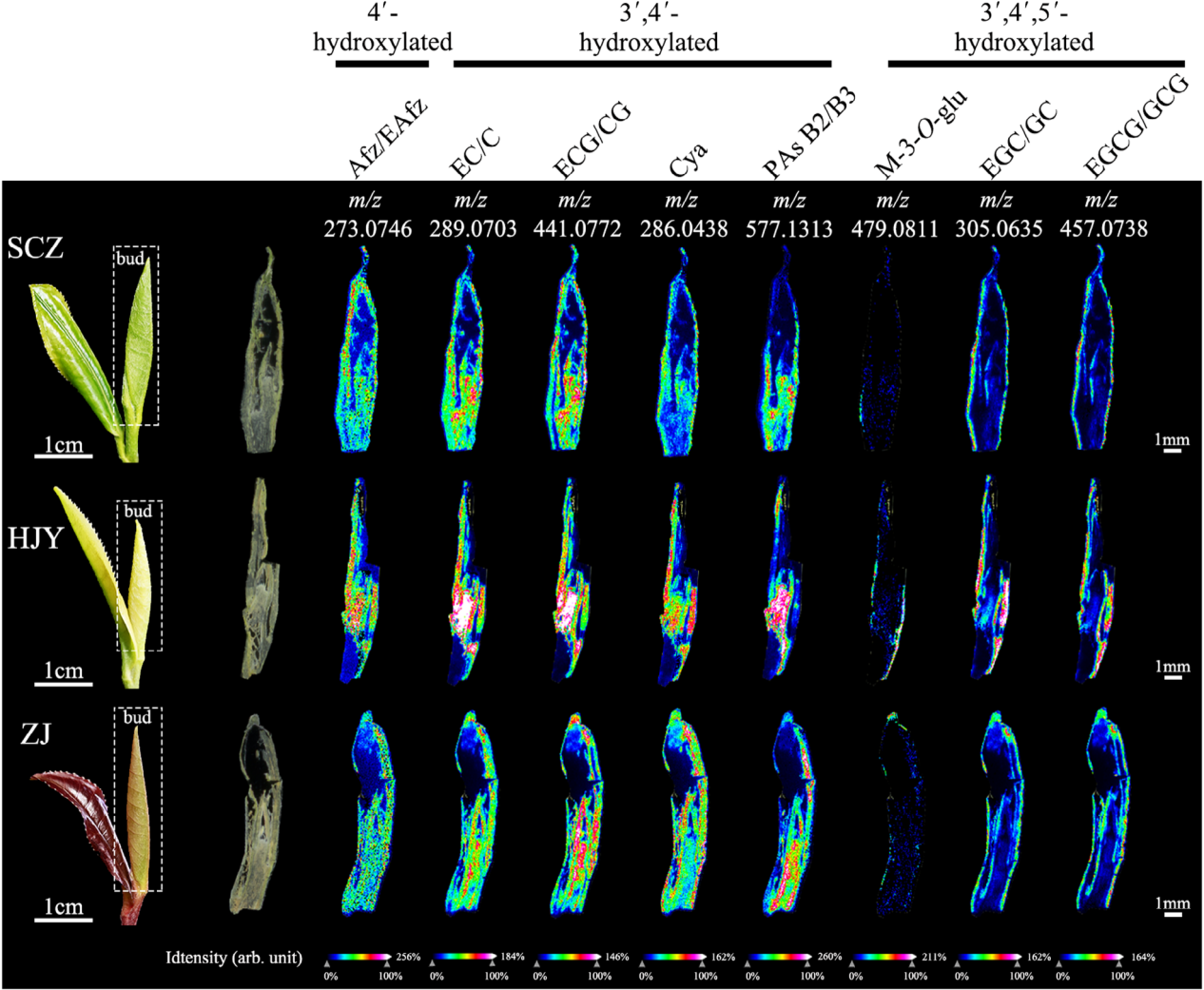

2. 不同b环羟基化产物在茶树嫩芽中的空间分布

为了进一步加深对不同茶种中黄烷-3-醇含量的认识,研究者对黄烷-3-醇进行了定量分析。结果显示,SCZ、HJY和ZJ中黄烷-3-醇总含量分别为246.42、185.31和195.91 mg,其中b环三羟基化黄烷-3-醇含量最多。接着,研究者通过空间代谢技术分析了3个茶种完整芽的冷冻切片,鉴定出15种特定化合物及其空间分布,其中b环三羟基化化合物主要存在于芽的外层(图2)。

图2 不同b环羟基化产物在3种茶树芽中的空间分布

3. 与类黄酮代谢途径相关的基因表达谱检测

根据课题组前期对类黄酮代谢相关基因家族的研究,本文中选择了11个编码类黄酮合成相关酶基因在不同组织中进行了转录水平研究,结果转录组数据和qRT-PCR显示,CsF3’ 5’H在芽中表达水平最高(FPKM 929.53),在老叶(FPKM 0.45)和根(FPKM 0.68)中表达水平很低。

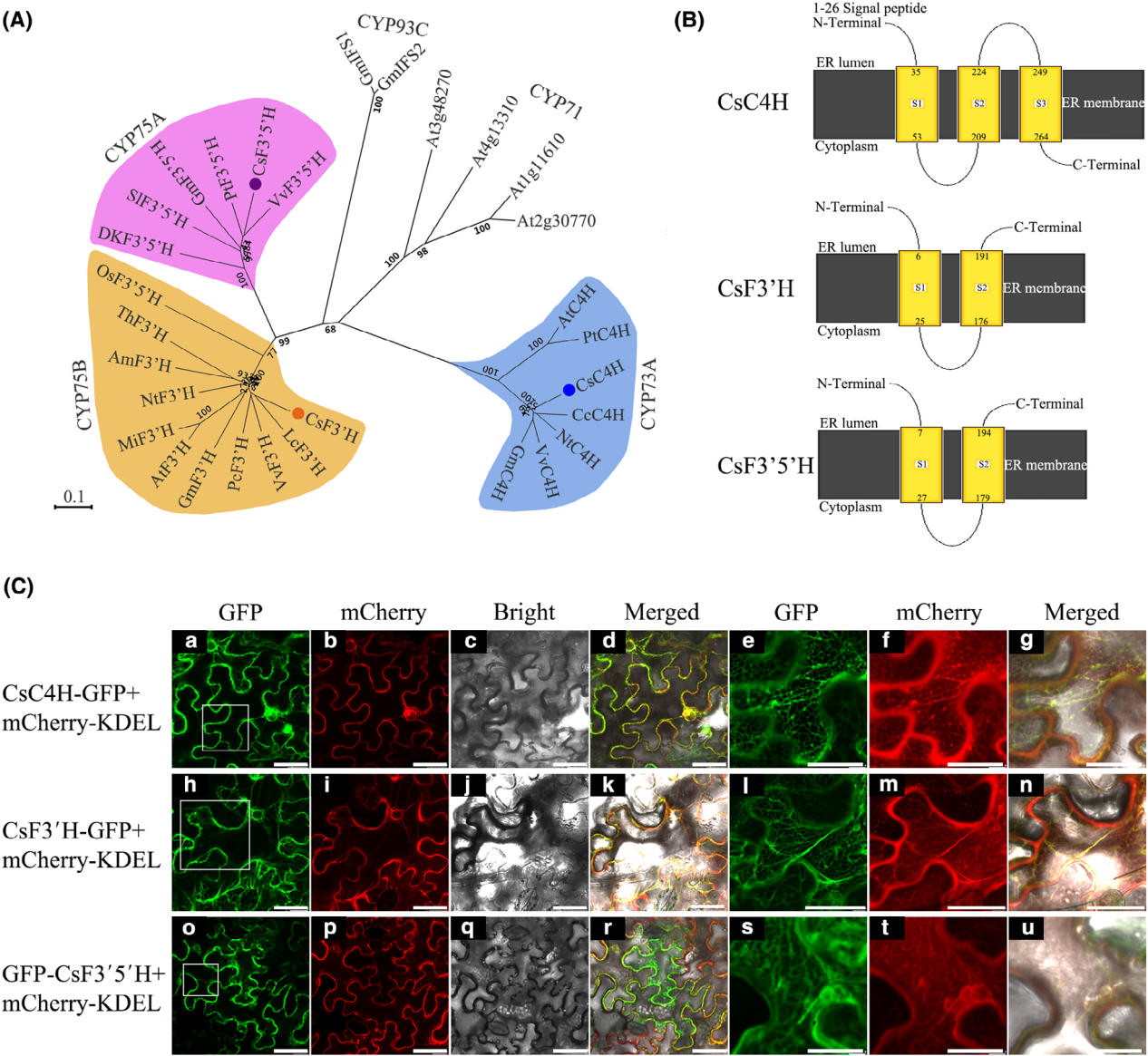

4. 类黄酮代谢途径相关酶的亚细胞定位分析

研究者进一步对CsC4H,CsF3’ H,CsF3’ 5’H进行了亚细胞定位和蛋白结构分析,结果发现这3种酶均含有细胞色素P450半胱氨酸血红素-铁配体特征结构域,属于P450家族,且定位于内质网膜(图3)。

图3 类黄酮合成相关酶结构及定位

5. 类黄酮代谢途径相关酶的蛋白互作关系研究

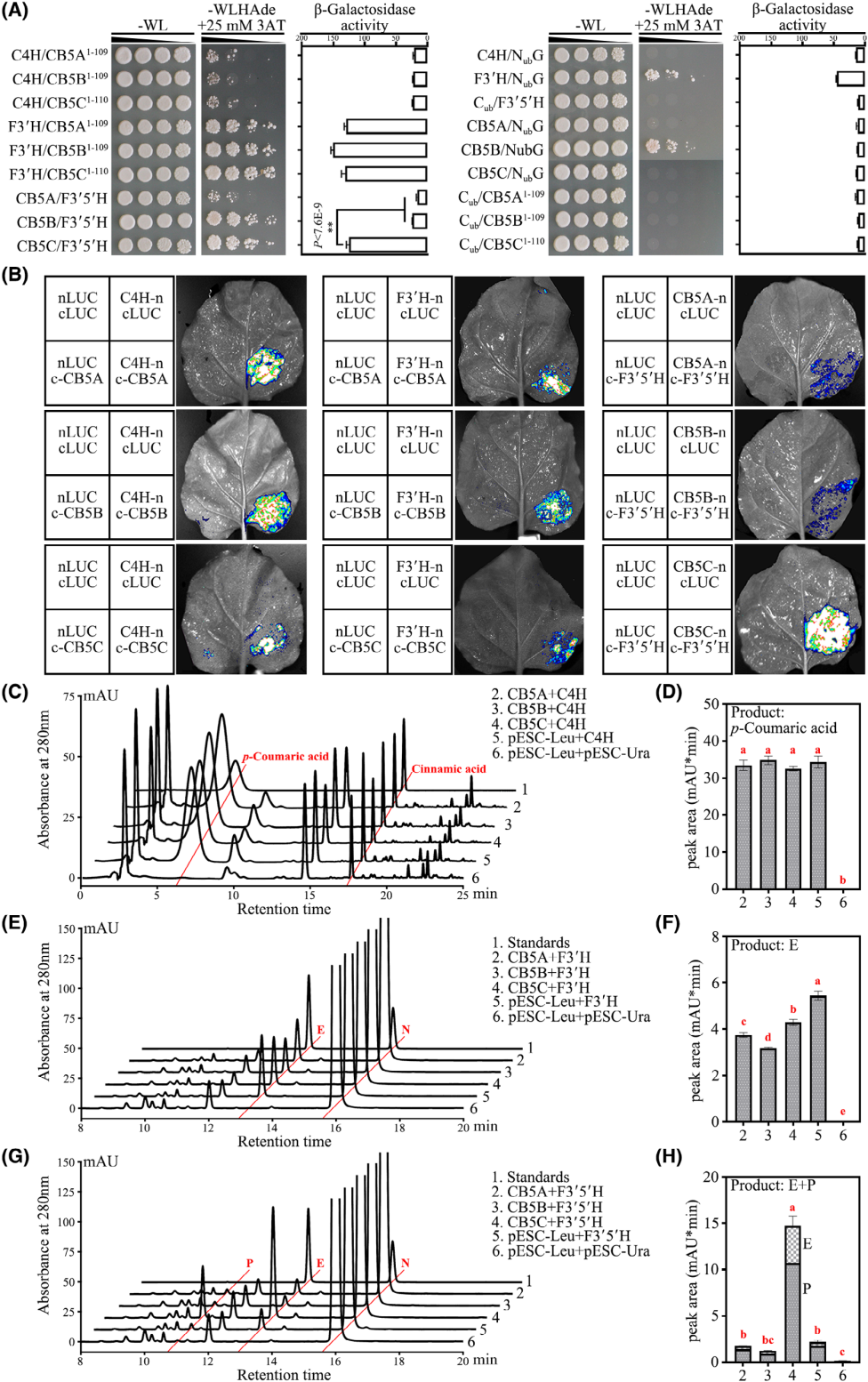

为研究类黄酮代谢途径相关酶间的调控关系,是否存在蛋白复合体。本研究进行了大量的酵母双杂交实验,并通过spilt-LUC对互作结果进行了体内验证。首先通过一对一互作检测,发现CsC4H,CsF3’ H,CsF3’ 5’H三种P450酶虽然相互关联,但之间无直接互作。进一步研究了三种P450酶与细胞质定位的可溶性蛋白之间的互作关系,结果显示,类黄酮生物合成酶P450s(CsC4H和CsF3’ H)可以与除CsLAR外的大多数可溶性酶发生物理相互作用(图4)。然而,合成b环三羟基化黄烷-3-醇的P450酶CsF3’ 5’H仅与上游酶(CsCHS、CsCHI和CsF3H)存在空间关联,没有直接相互作用(图4)。

图4 P450酶与类黄酮可溶性酶相互作用的鉴定

为了筛选3种类黄酮P450酶是经由哪些桥蛋白连接,在空间上形成关联作用的,研究人员继续以CsC4H、CsF3’5’H为诱饵,通过膜体系酵母双杂交筛选茶树文库,结果鉴定到CB5可以同时与两个诱饵蛋白相互作用。并进一步通过在酵母菌株WAT11中共表达P450酶和CsCB5s,检测CB5对P450酶催化活性的影响,结果发现CsC4H、CsF3H的催化活性不依赖于CB5,而CsCB5C是CsF3’5’H催化反应不可或缺的分子,提高了CsF3’5’H在合成相应产物中的催化活性(图5)。

图5 CsCB5蛋白与类黄酮生物合成途径P450酶的关系

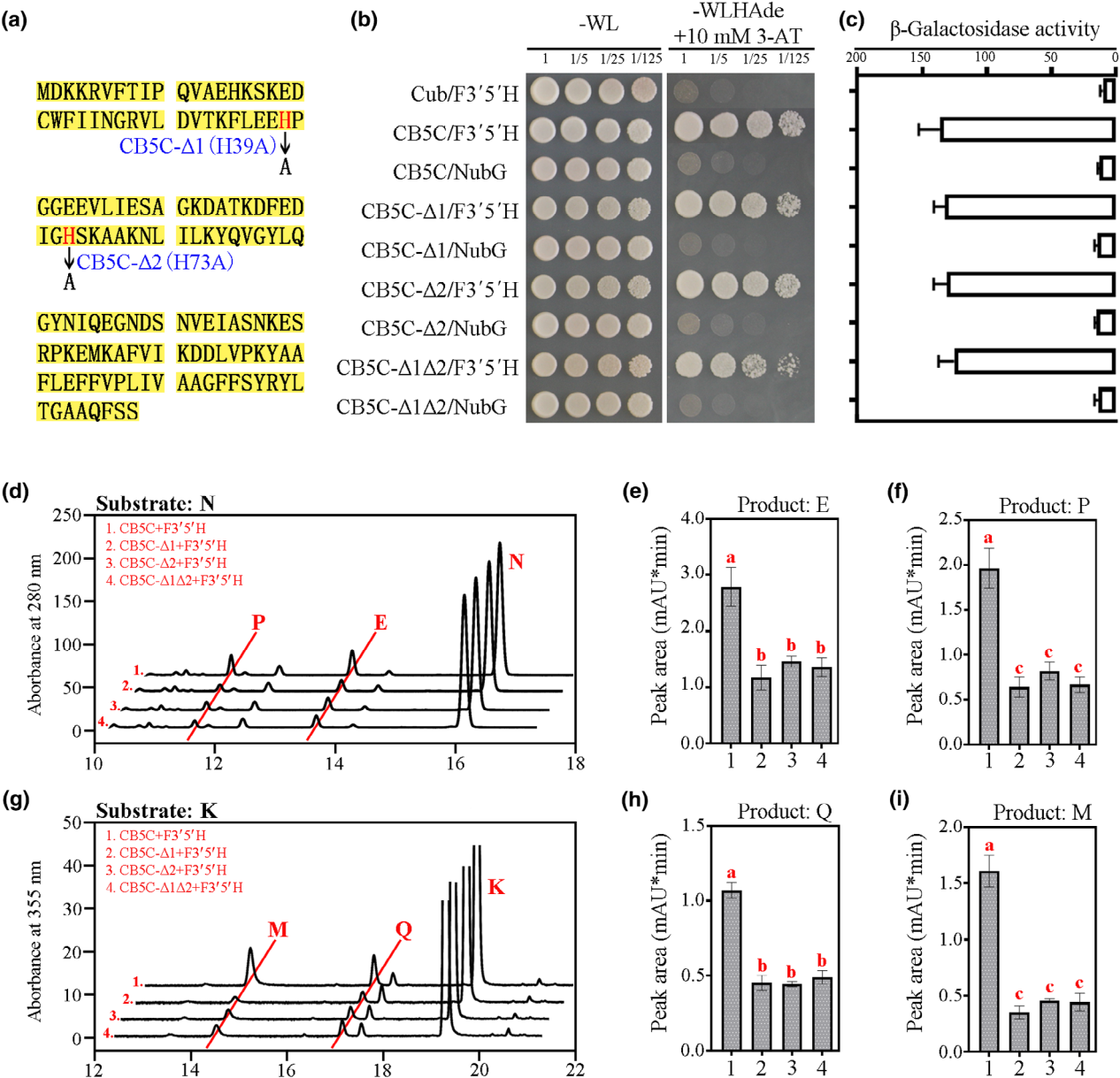

6. CsCB5C是类黄酮合成途径中的电子穿梭蛋白

由于CB5蛋白是NADPH-CPR家族成员之一,研究者想进一步探究CsCB5对CsF3’5’H的催化作用是否依赖于其电子载体的特性。于是通过突变其上关键的保守氨基酸进行互作及催化活性的研究,结果发现CsCB5C中的两个组氨酸残基对两个蛋白间的互作没有影响,但是显著影响了CsF3’5’H的催化作用(图6),说明CsCB5C是作为类黄酮合成途径中的电子穿梭蛋白发挥作用的。

图6 CsCB5C蛋白序列中影响CsF3’5’H催化活性的关键位点

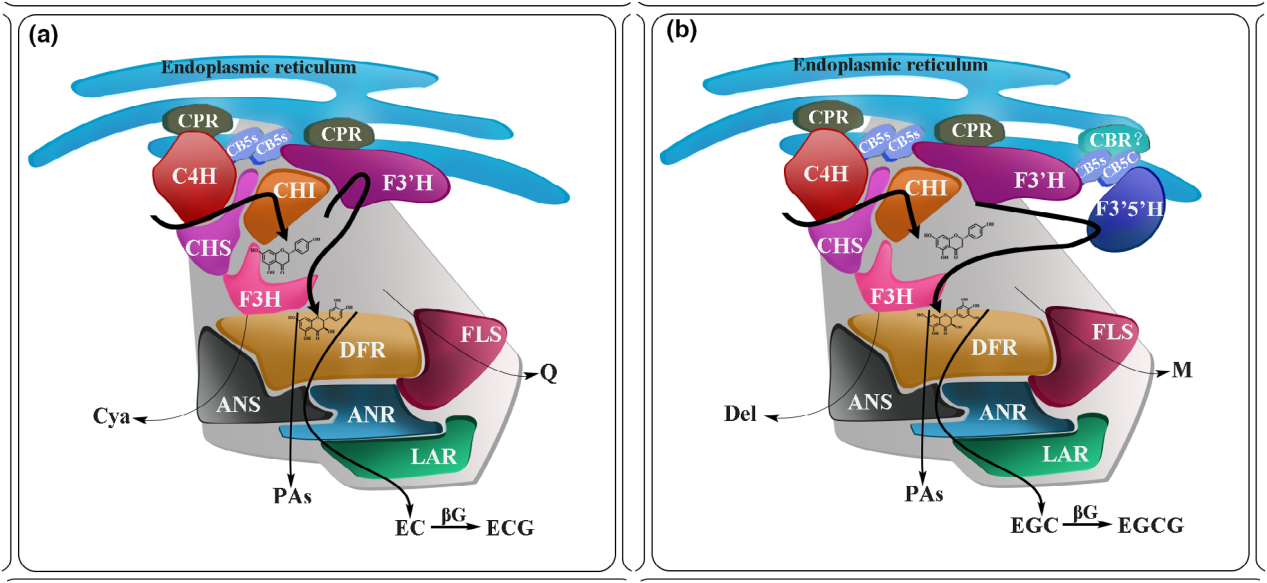

茶树中类黄酮生物合成模型

该研究利用空间代谢组和LC-MS等技术解析了不同叶色茶树品种不同羟基化类黄酮的积累规律。利用酵母双杂、BiFC等蛋白互作技术明确了茶树类黄酮代谢复合体的存在,证实茶树体内以C4H、F3’H等P450蛋白为锚定蛋白,结合可溶性功能蛋白,以实现生物合成的多样性和高效性。

安徽农业大学生命科学学院王云生和茶树生物学与资源利用国家重点实验室夏涛教授为该论文共同通讯作者,生命科学学院已毕业博士阮海翔为本文第一作者。安徽农业大学为该论文通讯单位。本研究得到了国家自然科学基金和国家重点研发项目的支持。