编者荐语:

欧易生物产品部经理巴永兵、生信工程师郭恺琦为本文章共同作者

文章来源于微昆界 ,作者Cordyceps,已获得授权转载

2024年7月10日,西南大学的徐汉福教授(通讯作者)在Cell Reports上发表了题为“The architecture of silk-secreting organs during the final larval stage of silkworms revealed by single-nucleus and spatial transcriptomics”的研究论文。该研究利用单细胞和空间转录组学技术,系统地绘制了家蚕(Bombyx mori)在幼虫末期丝腺细胞的空间和时间分布图谱。研究揭示了丝腺细胞的异质性、细胞状态动态变化、调控网络和细胞间通讯,为高效丝蛋白合成的机制提供了新的见解。研究中,通过转基因方法验证了关键标记基因,特别是蜕皮激素受体在丝腺细胞内复制中的不可或缺性。此图谱为进一步理解丝腺细胞的分子机制和开发可持续的天然丝蛋白产品提供了宝贵的参考。

研究背景:天然蚕丝因其优异的机械性能和生物相容性,在生物医学、组织工程以及食品工业中备受关注。然而,丝腺的细胞和空间组织结构尚不清楚。家蚕在幼虫末期能够大量生产蚕丝蛋白,是研究高效丝蛋白合成机制的理想模型。本研究利用家蚕及其野生祖先种(Bombyx mandarina),通过单细胞RNA测序(snRNA-seq)和空间转录组学(ST),详细解析了丝腺细胞类型及其动态变化,以期揭示丝蛋白高效合成的分子基础。

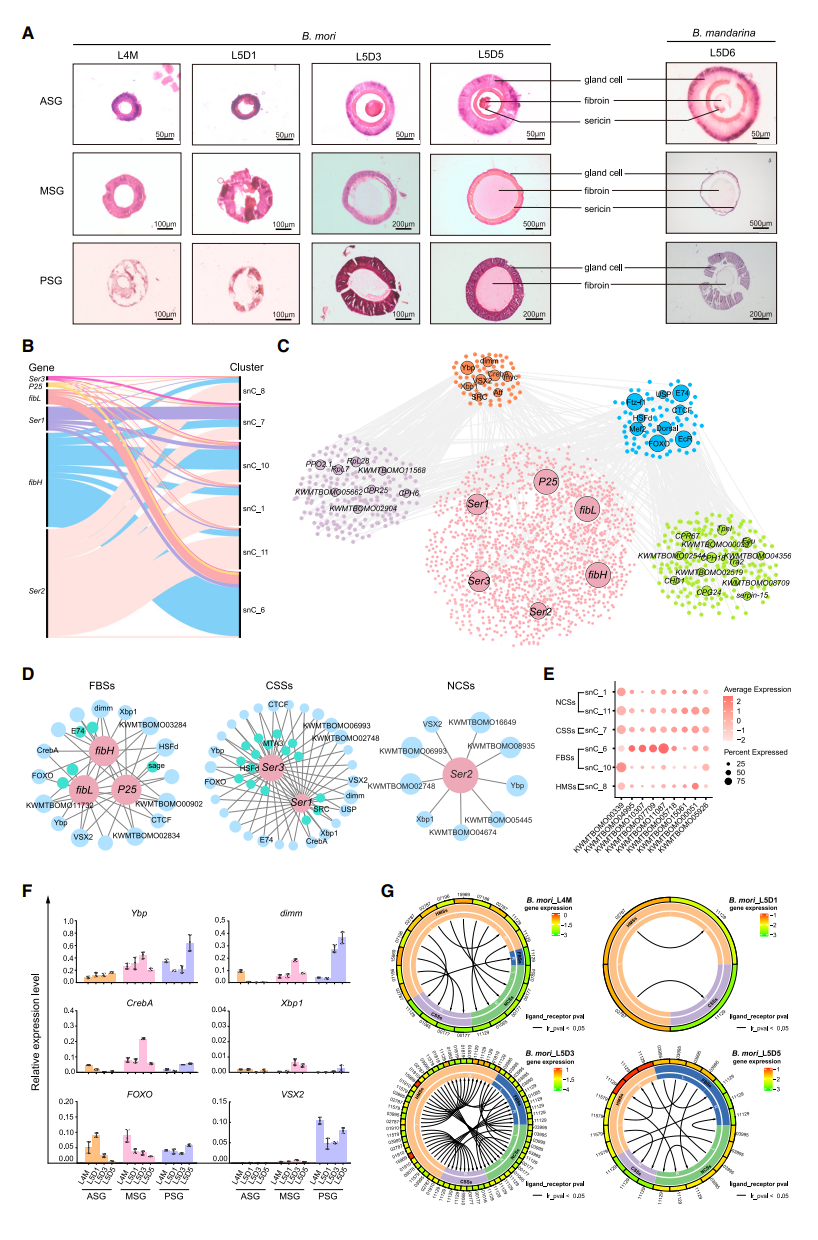

一、丝腺细胞的空间分布及异质性揭示:研究通过单细胞RNA测序(snRNA-seq)和空间转录组学(ST)技术,首次系统地绘制了家蚕丝腺细胞在幼虫末期的空间和时间分布图谱。结果表明,丝腺细胞分为前丝腺(ASG)、中丝腺(MSG)和后丝腺(PSG)三大功能区,各区细胞类型和功能具有明显差异。其中,前丝腺细胞主要参与液体丝的处理,而中丝腺和后丝腺细胞分别合成丝素蛋白和丝胶蛋白。这些发现揭示了丝腺细胞的异质性和空间组织架构,为理解丝蛋白合成的细胞生物学机制提供了新的视角(图1A-D)。

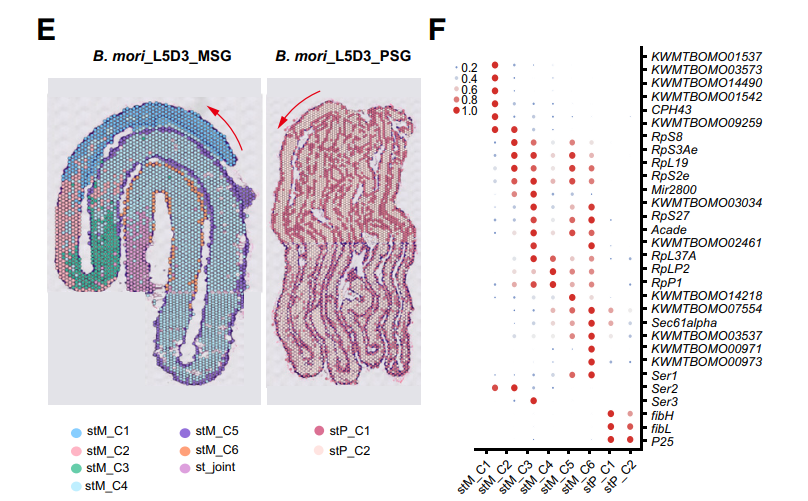

二、丝蛋白合成相关细胞类型和功能:研究进一步分析了中丝腺和后丝腺中各细胞类型的基因表达特征,识别出多种与丝蛋白合成密切相关的细胞类型,包括合成丝胶蛋白的细胞(CSSs)、合成非茧丝胶蛋白的细胞(NCSs)和合成丝素蛋白的细胞(FBSs)。这些细胞类型在不同的发育阶段表现出特定的基因表达模式,特别是在幼虫末期,大量丝蛋白基因(如fibH、fibL、P25、Ser1、Ser2、Ser3)的表达显著增加,表明这些细胞在高效丝蛋白合成中起关键作用(图1E-F)。

三、转录调控网络和细胞间通讯:为了揭示丝蛋白合成的转录调控机制,研究构建了丝腺细胞的转录调控网络,发现多个转录因子(TFs)在不同细胞类型中发挥重要作用。例如,VSX2、CrebA和Xbp1在纤维蛋白合成细胞(FBSs)和丝胶蛋白合成细胞(CSSs)中高表达,可能通过协同作用调控丝蛋白基因的表达。此外,研究还通过CellPhoneDB分析了细胞间的通讯,发现细胞间的信号传导在幼虫末期的丝蛋白合成过程中尤为活跃,这些细胞间的互动对于高效丝蛋白合成具有重要意义(图3A-G)。

四、内复制调控和激素受体的作用:研究发现,蜕皮激素受体(EcR和USP)在丝腺细胞的内复制调控中发挥关键作用。通过转基因实验验证,USP的过表达会显著减少细胞数量,并导致后丝腺(PSG)的严重退化,进一步证明了USP在丝腺发育中的不可或缺性。此外,USP的失调还会显著影响多个细胞周期相关基因的表达,这表明USP不仅在蜕皮和变态过程中起核心调控作用,还通过调控内复制周期基因在丝腺细胞的发育中发挥重要功能(图5A-H)。

创新点和意义:该研究首次通过单细胞和空间转录组学技术,系统地绘制了家蚕丝腺细胞在幼虫末期的空间和时间分布图谱。研究发现,丝腺细胞具有高度的异质性和复杂的动态变化,并揭示了多个调控丝蛋白合成的关键转录因子及其调控网络。此外,研究还验证了蜕皮激素受体在丝腺细胞内复制中的关键作用。这些发现为理解丝蛋白的高效合成机制和开发可持续的天然丝蛋白产品提供了新的思路和方法。

不足和展望:尽管本研究揭示了家蚕丝腺细胞的空间和时间动态变化,但在细胞间通讯和受体配体关系方面,因家蚕数据库的局限性仍有待进一步探讨。此外,由于家蚕丝腺标记基因信息的有限性,精确区分亚细胞群体并分析其生物学功能仍需进一步研究。未来,随着新技术的发展,有望实现丝腺的高分辨率单细胞和空间转录组分析,为深入揭示丝蛋白合成机制提供更多支持。

研究技术总览:本研究中使用的主要技术包括单细胞RNA测序(snRNA-seq)和空间转录组学(ST),此外还结合了转基因方法、实时荧光定量PCR(qPCR)、电泳迁移率变动分析(EMSA)等实验手段,对关键基因和调控网络进行了验证和分析。

作者列表:Yan Ma,Qingjun Li,Yiyun Tang,Zhiyong Zhang, Rongpeng Liu, Qin Luo, Yuting Wang, Jie Hu, Yuqin Chen, Zhiwei Li, Chen Zhao, Yiting Ran, Yuanyuan Mu, Yinghao Li, Xiaoqing Xu, Yuyan Gong, Zihan He, Yongbing Ba, Kaiqi Guo, Keshu Dong, Xiao Li, Wei Tan, Yumeng Zhu, Zhonghuai Xiang, and Hanfu Xu。单位列表:State Key Laboratory of Resource Insects, College of Sericulture, Textile and Biomass Sciences, Southwest University, Chongqing 400715, China;Beijing SeekGene BioSciences Co., Ltd., Beijing 102206, China;Shanghai OE Biotech. Co., Ltd., Shanghai 201212, China