想象一下,如果我们能够像控制灯光开关一样控制水稻的生长高度,那将是多么奇妙的事情!

在不同生境下,按下不同的水稻株高开关,实现精准控制水稻产量和抗倒伏能力。有一批水稻工作者们一直在为实现这个梦想而默默地努力耕耘着。

近日,中国农业科学院汪泉课题组和南京农业大学熊国胜课题组在the Plant Cell上发表了题为“OsKANADI1 and OsYABBY5 regulate rice plant height by targeting GIBERELLIN 2-OXIDASE6”的研究论文,通过图位克隆、水稻转录因子文库筛选、转基因遗传表达等一系列技术实验,阐明了OsKAN1-OsYAB5-OsGA2ox6模板如何动态调控水稻株高,为作物的株型改良提供了新的分子机制和候选基因。

本项目中水稻转录因子文库双杂筛选由欧易生物提供技术支持。

文库与诱饵

酵母文库:水稻转录因子文库

诱饵蛋白:OsKAN1

筛选方法:酵母双杂交(GAL4系统)

验证方法:Y2H assay/BiFC/Co-IP/pull down

技术路线

研究结果

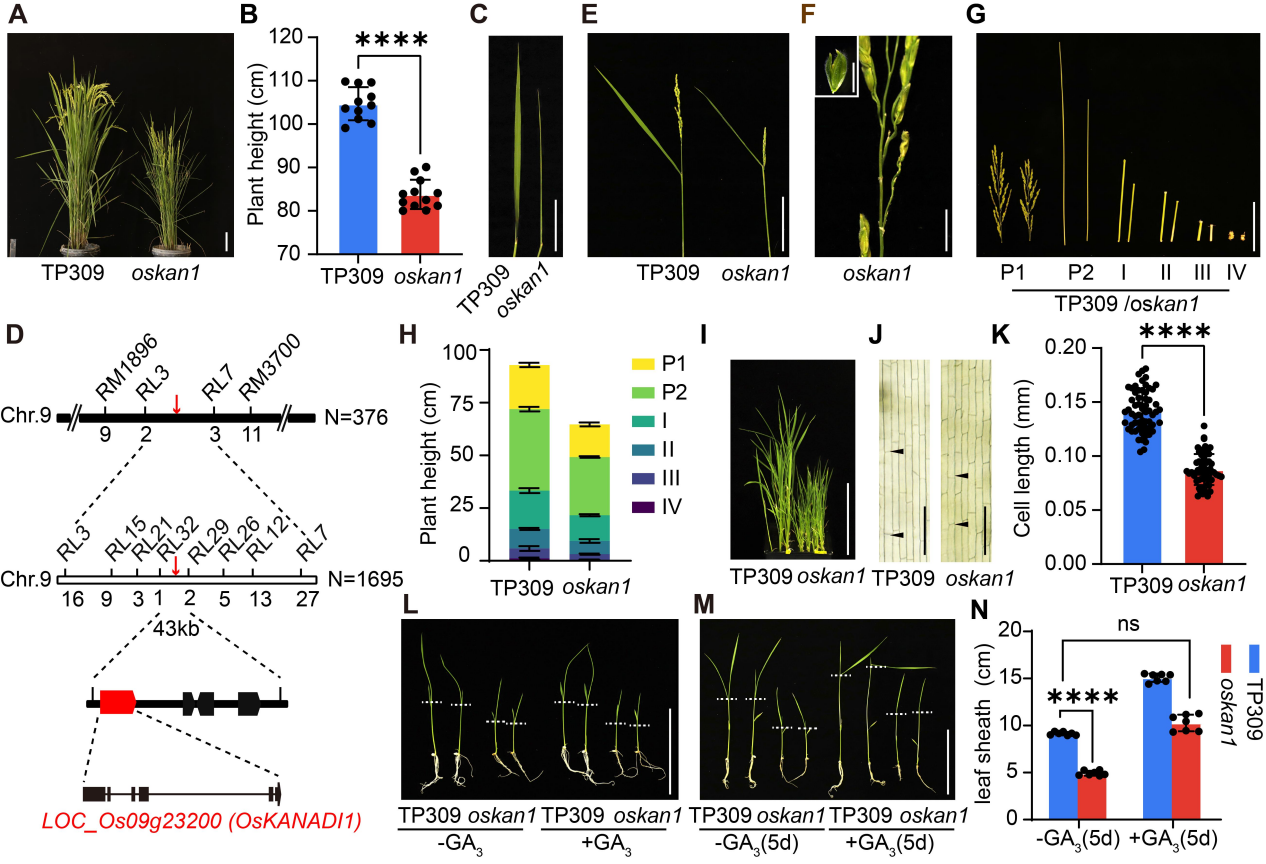

1.OsKAN1影响了水稻株高和节间伸长

本研究在稻田中发现了一株自然突变的水稻,该突变株叶片卷曲,株高半矮化(图1A-C)。通过图位克隆找到了控制该性状的突变基因OsKAN1,属于KANADI转录因子家族(图1D)。

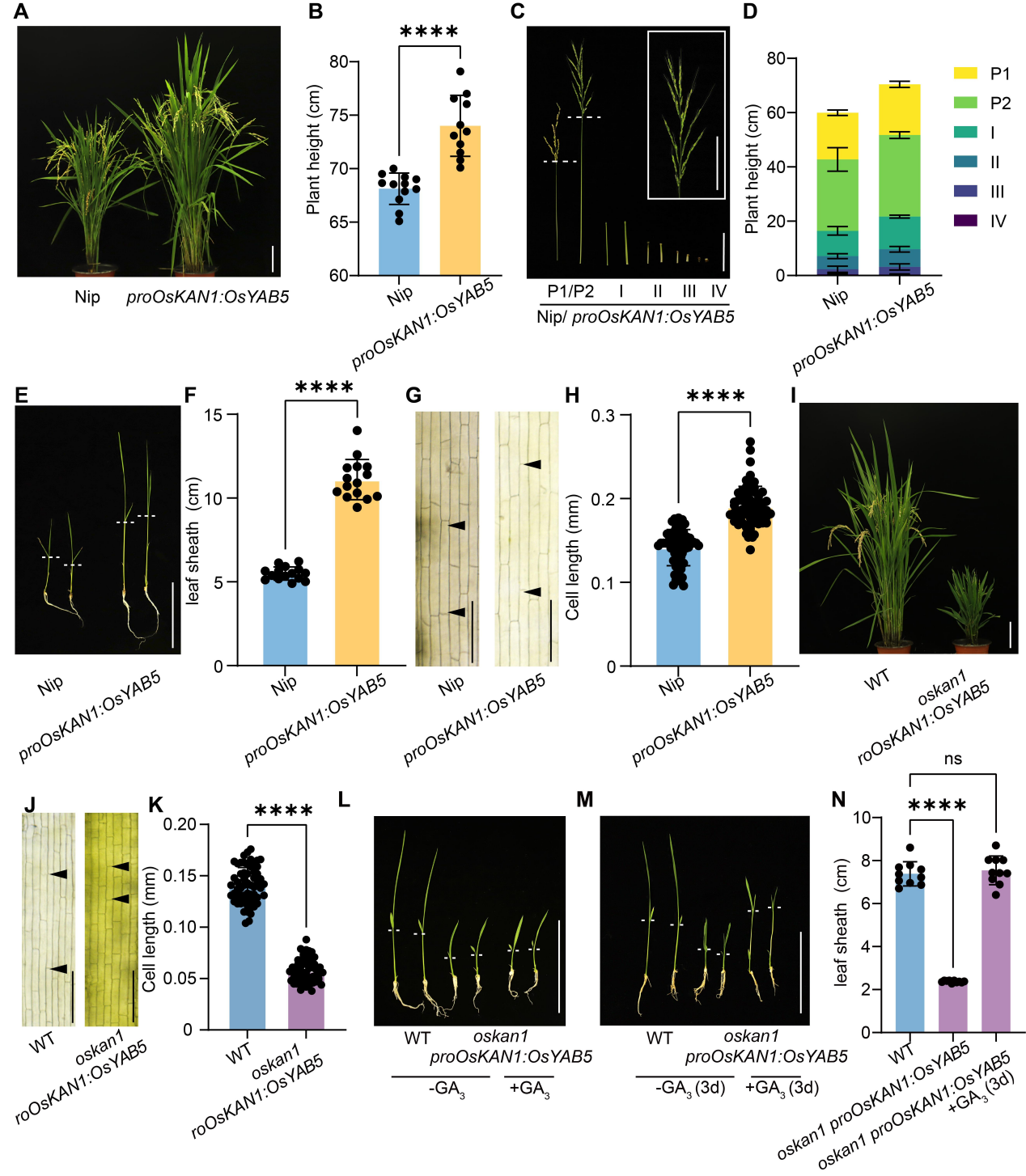

接着,研究者构建了过表达OsKAN1的转基因水稻,与野生型Nip水稻相比,在生殖期,水稻株高增长了14%,茎节间长度、穗节间长度及小麦穗芒均显著增加(图2A-E)。幼苗期的水稻第二叶鞘长度以及表皮细胞长度等也显著长于Nip株系(图2F-I),说明OsKAN1显著影响了水稻的株高和细胞伸长。此外,研究者还通过RNA原位杂交检测了OsKAN1的空间表达谱,发现OsKAN1在多组织中均表达,包括穗节、茎节、节间、叶片和根组织等(图2JKL),进一步证实了OsKAN1对水稻节间伸长和株高具有重要作用。

图1 oskan1突变体的表型特征和基因定位

图2 oskan1对水稻生长的影响及组织表达谱检测

2.OsKAN1与OsYAB5互作

为了鉴定OsKAN1的互作蛋白,研究者以其C端结构域为诱饵,通过酵母双杂交筛选水稻转录因子文库,发现了一个与水稻株高调控相关的互作蛋白OsYABBY5。并通过CoIP、Pull down、BiFC等体内外互作检测进行了验证,发现OsKAN1和OsYAB5确实存在物理互作(图3A-E)。此外,研究者也对OsYAB5的空间表达进行了检测,发现OsYAB5在多组织中均有表达,但是在生殖期时,只在穗节和茎节特异表达,在节间不表达。

图3 OsKAN1与OsYAB5相互作用鉴定

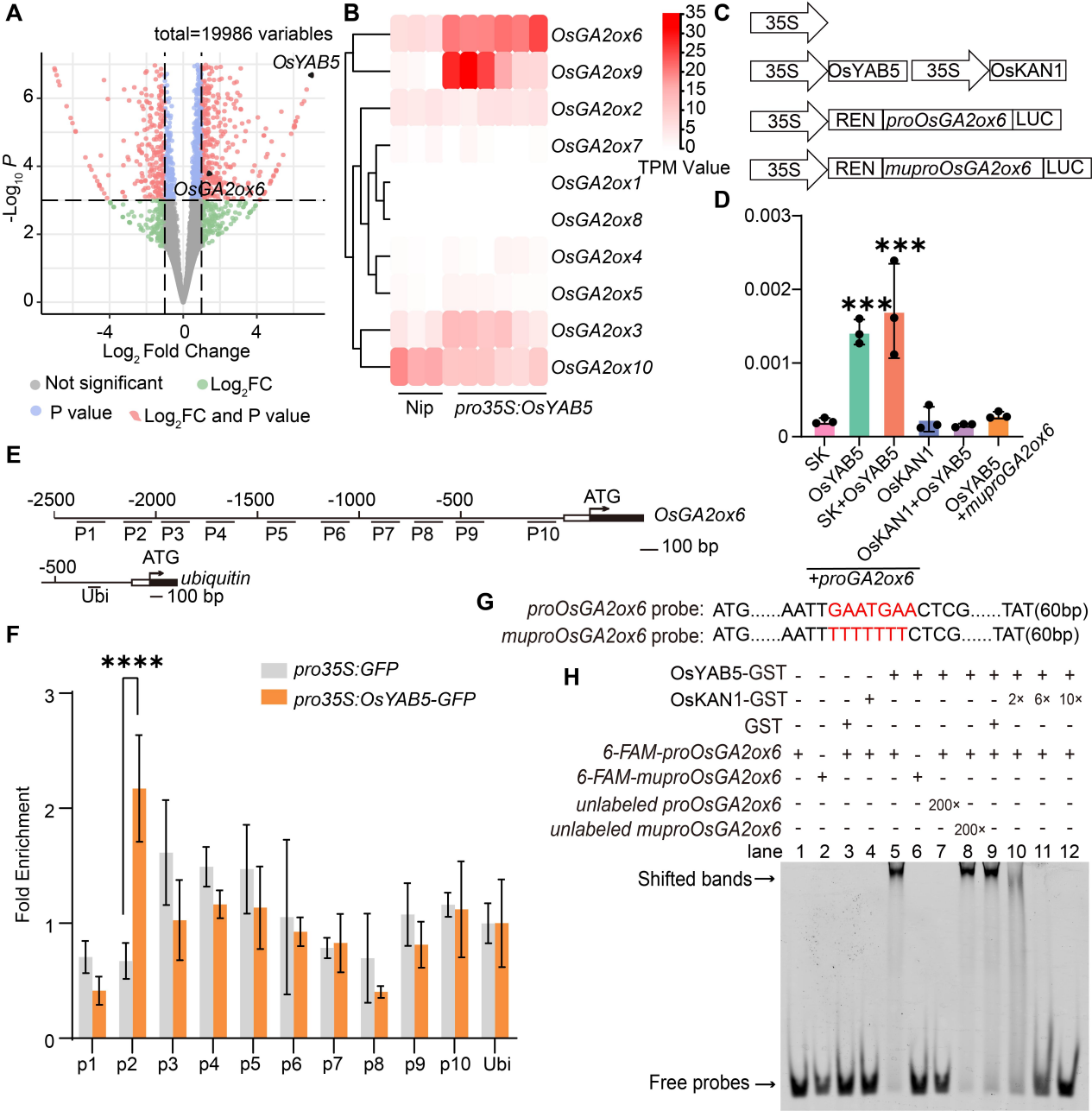

3.OsKAN1抑制OsYAB5转录,该抑制作用可被OsKAN1-OsYAB5复合体恢复

由于OsKAN1和OsYAB5都是转录因子,所以比较好奇,他们是否会调控彼此的表达呢?

研究者首先通过RNA-seq,发现oskan1突变植株中OsYAB5表达量显著上升,暗示了OsKAN1可能抑制了OsYAB5的转录。进一步通过LUC实验对此进行了证实,但有意思的是,在LUC实验中,同时表达OsYAB5时,LUC信号显著增强,说明OsKAN1-OsYAB5复合体恢复了OsKAN1对OsYAB5的转录抑制(图4D)。另外,研究者也进一步通过ChIP-qPCR、EMSA等确认OsKAN1可以与OsYAB5启动子结合。且后续研究中也发现在过表达OsYAB5植株中,OsKAN1转录水平也下降了,说明这两个基因彼此抑制对方的表达。

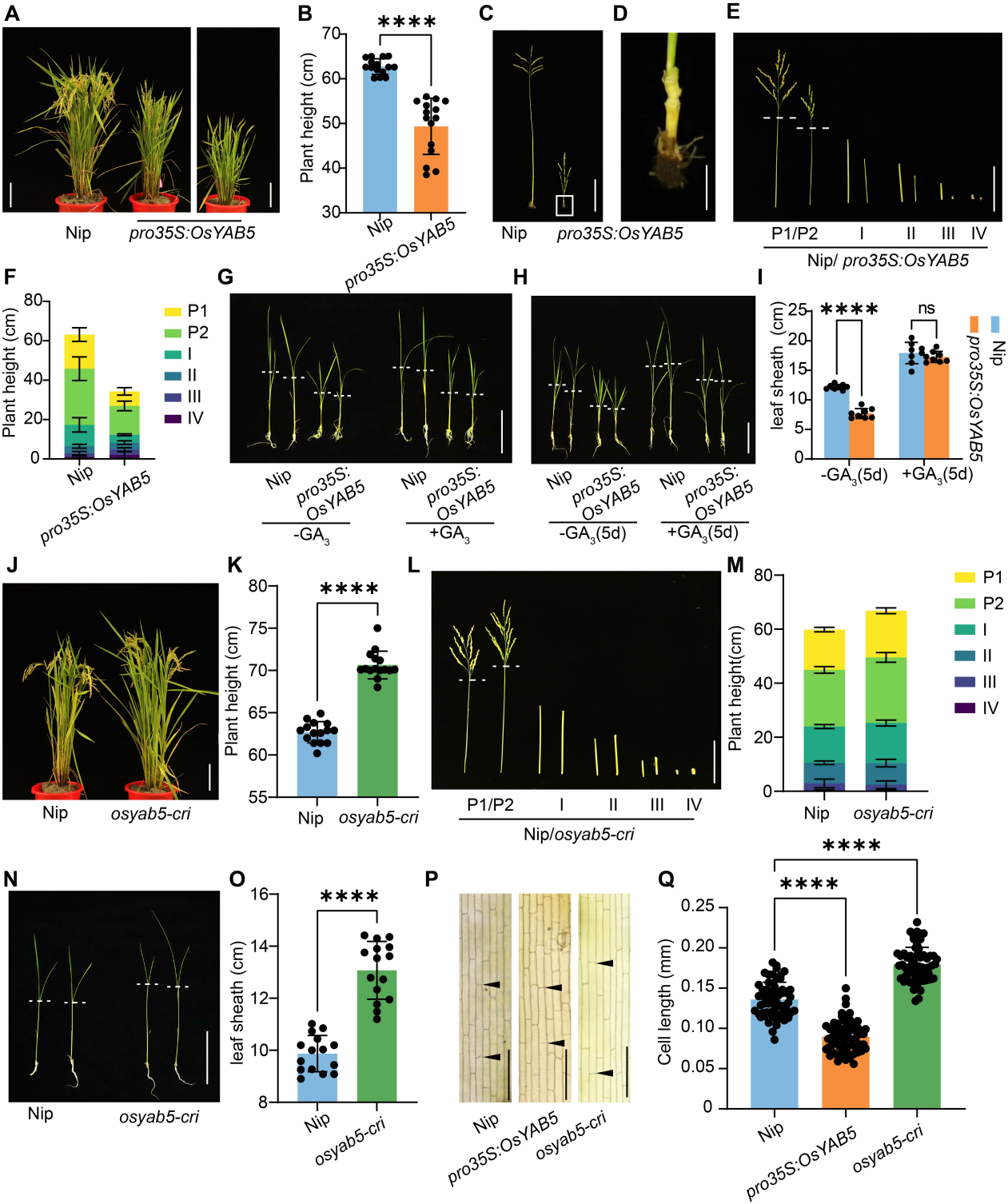

4.OsYAB5影响了水稻株高

为了检测OsYAB5对水稻株高的影响,研究者构建了OsYAB5过表达和敲除的水稻株系,观察水稻株高、穗长、节间长度等性状变化,结果发现过表达OsYAB5会导致水稻产生半矮化或矮化相关表型,而敲除OsYAB5则相反。另外,研究者还发现,OsYAB5过表达导致的水稻矮化现象,可以通过施加外源赤霉素(GA3)恢复(图5)。

5.OsYAB5结合OsGA2ox6启动子并激活其转录

6.OsKAN1–OsYAB5蛋白复合体对水稻株高有重要调控作用

研究结论

图8 OsKAN1-OsYAB5-OsGA2ox6在节点和节间的相互作用和调控关系示意图

该研究揭示了OsKAN1-OsYAB2-OsGA2ox6模块调控水稻植株高度的遗传机制。其中通过筛选水稻转录因子文库挖掘到了KAN1的互作蛋白YAB2,对研究结果起到了重要的推进作用。OsKAN1和OsYAB5在水稻节点和节间中的动态相互作用调控了GA的空间分布,从而影响水稻茎的生长,本研究为培育理想高度的水稻品种提供了潜在基因和种质资源。

中国农业科学院深圳农业基因组研究所博士后何奇、吴昊(现为西南大学生科院副教授)、宜春市科学院曾龙军助理研究员为论文的共同第一作者,基因组所汪泉研究员和南京农业大学熊国胜教授为该论文的共同通讯作者,西南大学张勇教授及其团队为该研究提供了技术帮助。该研究得到了国家自然科学基金、中国农业科学院科技创新工程、中国博士后科学基金、广东省基础与应用基础研究基金以及广东省重点领域研发计划等项目的资助。

DOI:https://doi.org/10.1093/plcell/koae276