作为一名合格的“吃瓜”群众,小伙伴们一定注意到了我们常吃的黄瓜,有的表面上有突起带刺,而有的则光溜溜的没有果刺。这是为什么呢?快来看看小欧今天给大家分享的这篇项目文章吧。

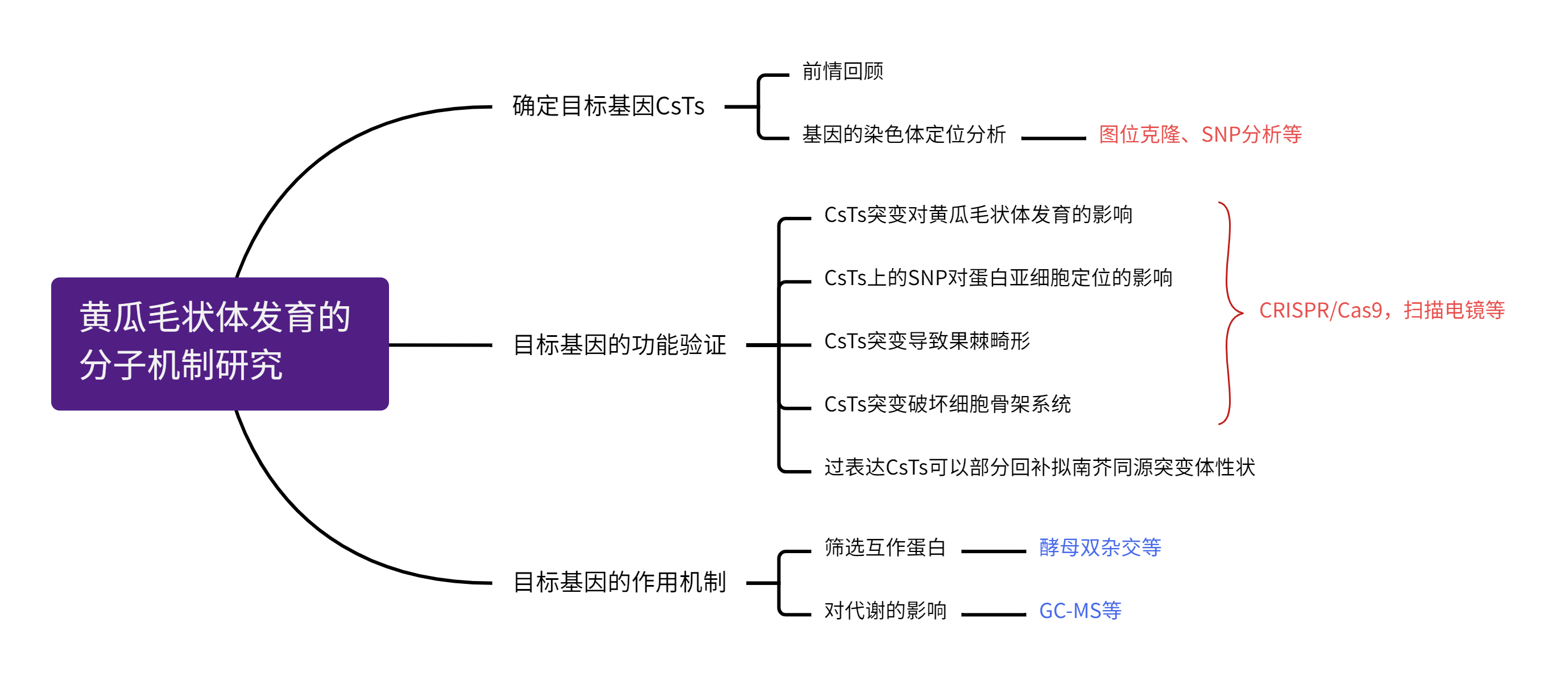

近日,上海交通大学潘俊松研究团队在Horticulture Research上发表了题为“CsTs, a C-type lectin receptor-like kinase, regulates the development trichome development and cuticle metabolism in cucumber (Cucumis sativus)”的研究论文,利用转录组、基因编辑、酵母杂交、质谱分析等一系列分子和细胞生物学实验,解析了C型凝集素类受体蛋白激酶(CsTs)的生物学功能,证实了其在黄瓜果刺形态发生中的作用,为进一步研究黄瓜表皮毛发育和角质层合成的分子机制提供了重要的背景信息。

本项目中所用的膜体系黄瓜酵母文库由欧易生物构建。

酵母文库:黄瓜cDNA文库

诱饵蛋白:CsTs

筛选方法:酵母双杂交(分离泛素系统)

验证方法:Y2H assay/BiFC

1、CsTs基因的染色体定位及功能验证

本篇研究是在课题组前期实验基础上,对CsTs基因功能的进一步深入挖掘结果。简要来说,前期课题组发现了一个果刺触感明显变软的黄瓜突变体(ts,tender spines,软刺),通过图位克隆,找到了影响黄瓜果刺和表皮毛发育的基因Csa1G056960,该基因编码C型凝集素类受体蛋白激酶(C-type LecRLK),文中命名为CsTs,具体详见“Identification and mapping of ts (tender spines), a gene involved in soft spine development in Cucumis sativus”。

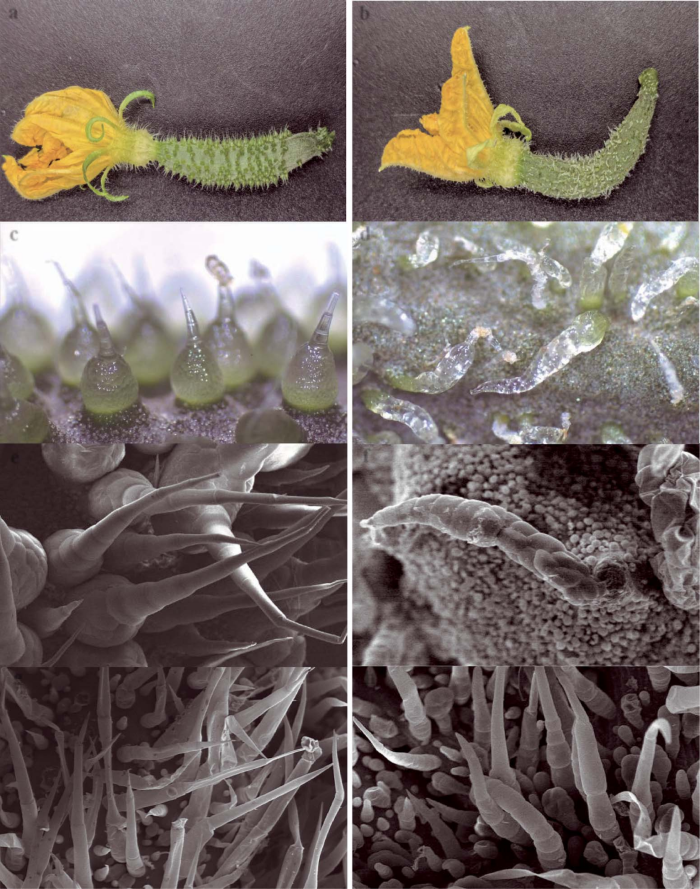

本研究为证实CsTs与果刺和表皮毛的形态发生确实有关,利用CRISPR/Cas9基因编辑技术构建了CsTs突变株(获得了2个翻译提前终止的纯合突变)。扫描电镜(SEM)结果显示,两种CsTsCR敲除系的果刺与ts突变体相似。果刺中由单细胞构成的杆状部分和基部的结构差异消失(图1);CsTSCR系的果刺不是直立,而是平贴在果皮上的(图1)。基于这些结果,研究者证实了基因Csa1G056960确实是ts突变体果刺变形的原因。

图1 | CsTs突变影响黄瓜果刺和表皮毛发育(左图,野生型;右图,CsTsCR型)

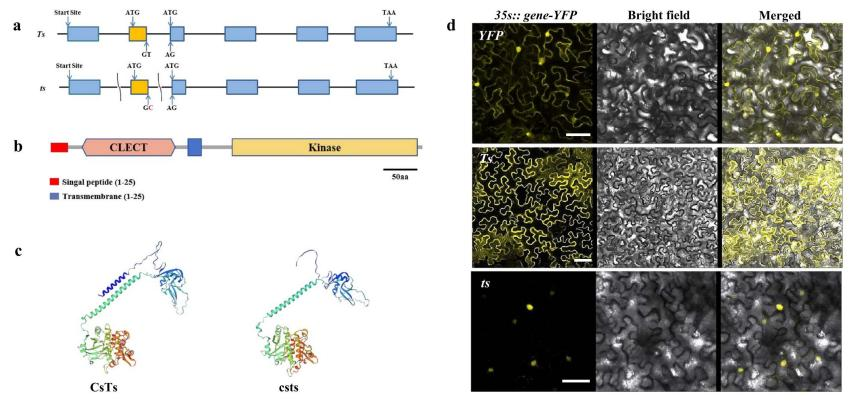

2、1个SNP位点改变CsTs蛋白亚细胞定位

测序发现突变型Csts基因在第二个外显子处存在一个SNP位点(T-C),该SNP导致Csts基因编码序列(CDS)的第二个外显子缺失(图2)。生物信息学分析表明,第二外显子编码CsTs蛋白的信号肽,影响蛋白定位。研究者通过亚细胞定位实验发现由于此处的突变,Ts蛋白从细胞膜定位,变成了细胞核定位(图2)。

图2 | CsTs和csts蛋白亚细胞定位检测

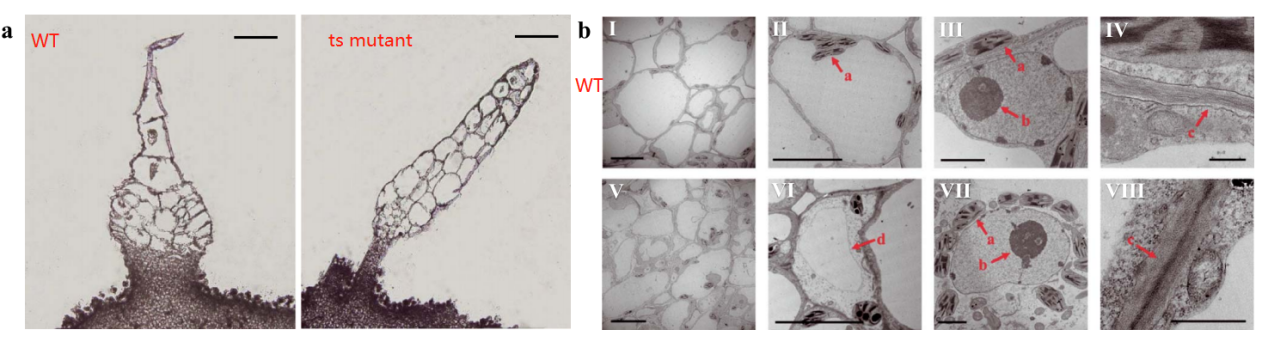

3、CsTs基因的突变导致果刺畸形

石蜡切片显示野生型果刺的基部和杆状部分化明显,基部与黄瓜表皮紧密相连。而ts突变体的果刺中没有明显的结构分化,基部结构与表皮连接也不紧密(图3a)。究其原因,通过透射电镜观察发现,两者间的果刺在细胞密度及结构组成上存在显著差异,其中ts突变体的果刺细胞层连接更紧密,单位面积细胞数量及胞内质体数量更高,而WT的果刺细胞延伸更充分,细胞壁相对更坚硬(图3b)。基于以上实验数据,研究者推测ts突变体的“柔嫩”果刺表型可能既与细胞的分裂模式改变有关,也与细胞壁的组成成分有关。对细胞壁组成分析发现,野生型突变体果刺中纤维素和木质素含量较高,而ts突变体果刺中果胶和半纤维素含量较高。此外,ts突变体的果刺数量比WT的明显增多。

图3 | 野生型与ts突变型黄瓜果刺结构差异

4、CsTs基因的突变可能破坏细胞骨架系统

为了阐明ts突变对黄瓜果刺发育影响的分子机制,研究者对不同发育时期的野生型黄瓜和ts突变体的果刺进行了转录组测序,结果发现DEGs中显著富集了与植物激素信号转导、黄酮代谢、脂肪酸生物合成和代谢以及次级代谢途径相关的基因(图4),且不同发育时期间存在部分差异,这可能与CsTs表达的动态变化有关,此外与细胞骨架和生长素极性运输相关的基因,在ts突变体中显著下调。

图4 | 野生型和ts突变型黄瓜的转录组分析

5、过表达CsTs可以部分弥补拟南芥同源突变体中表皮毛异常表型

为了进一步研究CsTs的生物学功能,研究者购买了拟南芥C型LecRLK突变株(atts),并将35S::CsTs转入到拟南芥突变体atts(C型LecRLK突变)中。通过扫描电镜观察发现,拟南芥突变株atts的表皮毛分支显著增多,而转基因oxCsTs的拟南芥atts植株上表皮毛分支数显著下降。这些结果表明,C型LecRLK基因可能对多细胞表皮毛和单细胞表皮毛的形态发生的形态建成均有影响,而回补CsTs可以部分弥补这种影响。

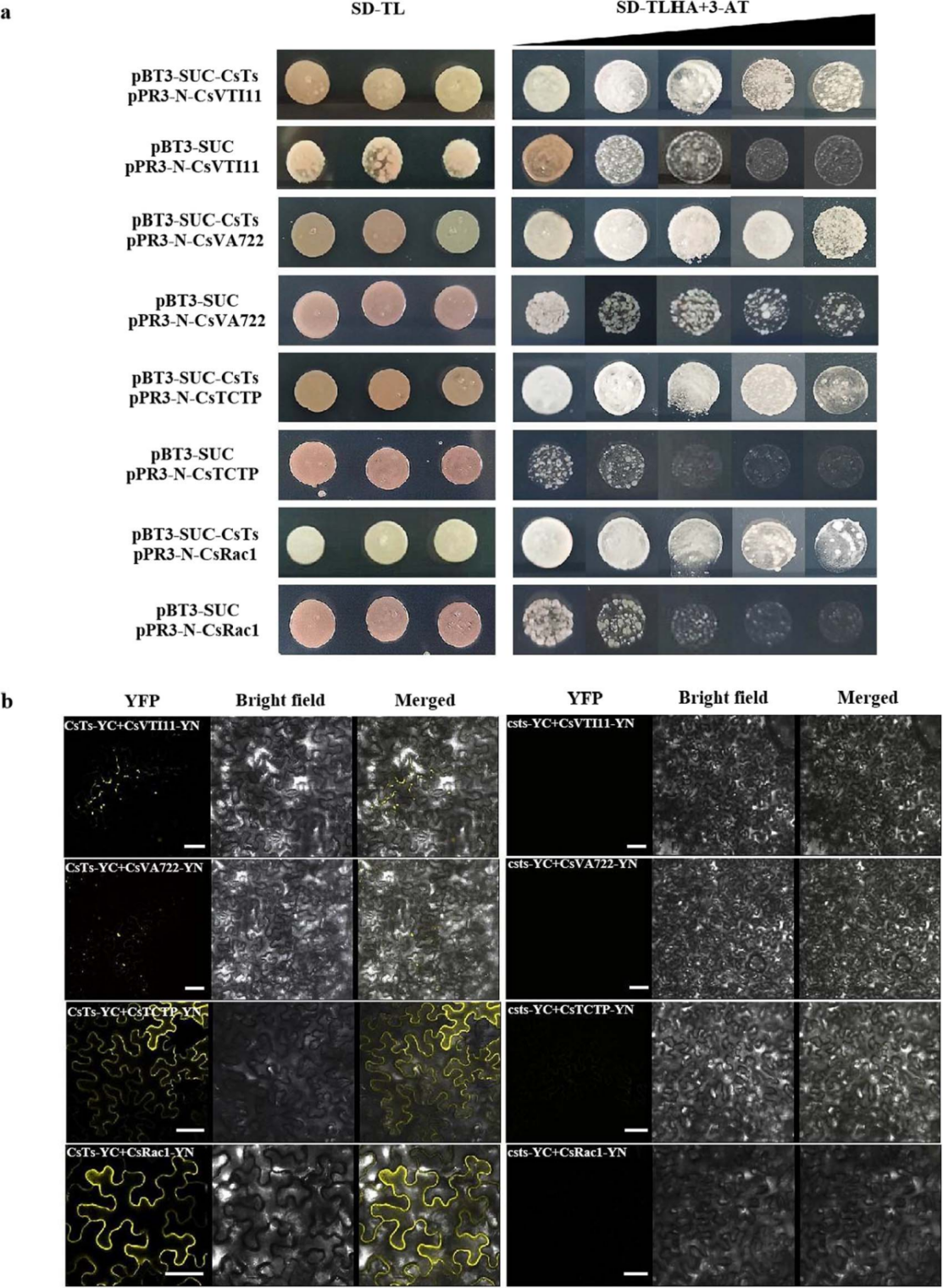

6、CsTs可以与细胞骨架组织及生长素极性运输相关蛋白互作

为了更好地解析CsTs蛋白的作用机制,研究者通过膜体系酵母双杂交系统,在黄瓜文库中筛选到了与CsTs互作的候选蛋白。对这些候选蛋白进行功能注释,发现其主要与细胞增殖及生长素极性运输有关。结合转录组数据分析,研究者从候选互作蛋白中选择了6对(不同发育期表达模式与CsTs相似的基因)进行了一对一互作和BiFC检测,其中Csa5G637740 (CsVTI11),Csa3G625650 (CsVA722),Csa3G154390 (CsTCTP),Csa2G345950(CsROP1)进一步被证实与CsTs存在互作(图5)。

图5 | 黄瓜CsTs互作蛋白筛选与验证

7、CsTs和CsMict参与了调控表皮毛发育和角质层代谢的相同途径

无独有偶,课题组先前研究中发现的CsMict基因突变体nps和本研究中的ts突变体有着相似的果刺形态变化,详见”A SNP of HD-ZIP I transcription factor leads to distortion of trichome morphology in cucumber (Cucumis sativus L.)“。基于此,研究者想确认这两个基因是否在同样的代谢通路上影响黄瓜表皮毛的发育,于是构建了nps和ts双突变体,电镜扫描观察到其果刺形态变化与mict/tbh/gl1类似。

因为先前报道中发现mict突变体的角质层组成发生了显著改变,为探讨CsTs是否也影响了角质层合成,研究者对ts和nps突变体植株的叶片组成进行了GC-MS检测分析。结果与WT相比,ts和nps突变体中不同角质单体组分的含量没有显著性差异。但叶片醇和烷烃浓度显著降低,导致ts和nps突变体的蜡含量分别下降到WT的81.33%和64.22%。这些结果表明,CsMict和CsTs的功能缺失都影响了黄瓜叶片中角质层组分的生物合成。

本文通过一系列分子与生物学实验研究了黄瓜CsTs(Csa1G056960)基因的生物学功能,揭示了C型凝集素类受体蛋白激酶在植物表皮毛发育和角质层代谢调控中的功能,为理解植物表皮毛发育的分子机制提供了重要信息。

上海交通大学农业与生物学院潘俊松教授为本文通讯作者,吕铎和温海帆为共同第一作者。本研究由中国国家自然科学基金项目和中国博士后自然科学基金项目资助。

DOI:https://doi.org/10.1093/hr/uhae235