2023年6月23日,中南大学湘雅医院团队发表在Nature Communications(IF=14.7)的研究揭示了一个容易被忽视的风险 ——体温波动通过肠道菌群加重肌肉萎缩,这是首次在人群水平证实温度波动与肌肉健康的密切关系,在先前研究中,通常关注恒温环境对肌肉的影响,却忽视了温差本身可能带来的累积效应。

发表期刊:Nature Communications

影响因子:14.7

涉及的欧易生物服务产品:16S、宏基因组

尽管已有研究表明昼夜温差(DTR)是人类健康的独立风险因素,与多种疾病相关,但温度波动对肌肉减少症(一种以肌肉质量和功能丧失为特征的老年性疾病)的影响缺乏证据,且温度波动是否及如何影响肠道微生物群也未知,而越来越多证据显示肠道微生物群参与肌肉减少症的发病,因此探究温度波动通过肠道微生物群对肌肉减少症的影响具有重要意义。

本研究聚焦温度波动对肌肉健康的影响及肠道菌群的中介机制,通过分析中国健康与养老追踪调查(CHARLS 2013)数据库中 5737 名≥60 岁人群数据,发现日温差(DTR)与肌肉减少症患病率呈正相关。在小鼠模型中,10–25℃波动温度暴露 12 周可加剧肌肉萎缩、降低运动能力,并导致肠道菌群组成改变,表现为副拟杆菌(Parabacteroides_distasonis)和杜波西尼菌(Duncaniella_dubosii)增多,真杆菌(Eubacterium)、罗斯氏菌(Roseburia)等减少。粪菌移植实验证实,波动温度塑造的菌群可重现肌肉损伤表型。机制上,波动温度诱导的菌群失调激活赖氨酸降解通路,使循环中 α- 氨基己二酸(α-AA)水平升高,该代谢物通过抑制 C2C12 肌管细胞的线粒体自噬(LC3II/I 降低、PARK2 表达减少)损伤线粒体功能(膜电位下降、ROS 升高)。补充真杆菌可恢复肠道菌群平衡,缓解波动温度诱导的肌肉萎缩及线粒体功能损伤。研究首次揭示 “温度波动 - 肠道菌群 - 代谢物 - 线粒体自噬” 调控轴,为理解气候与肌肉衰老的关联提供了 “肠 - 肌轴” 新理论

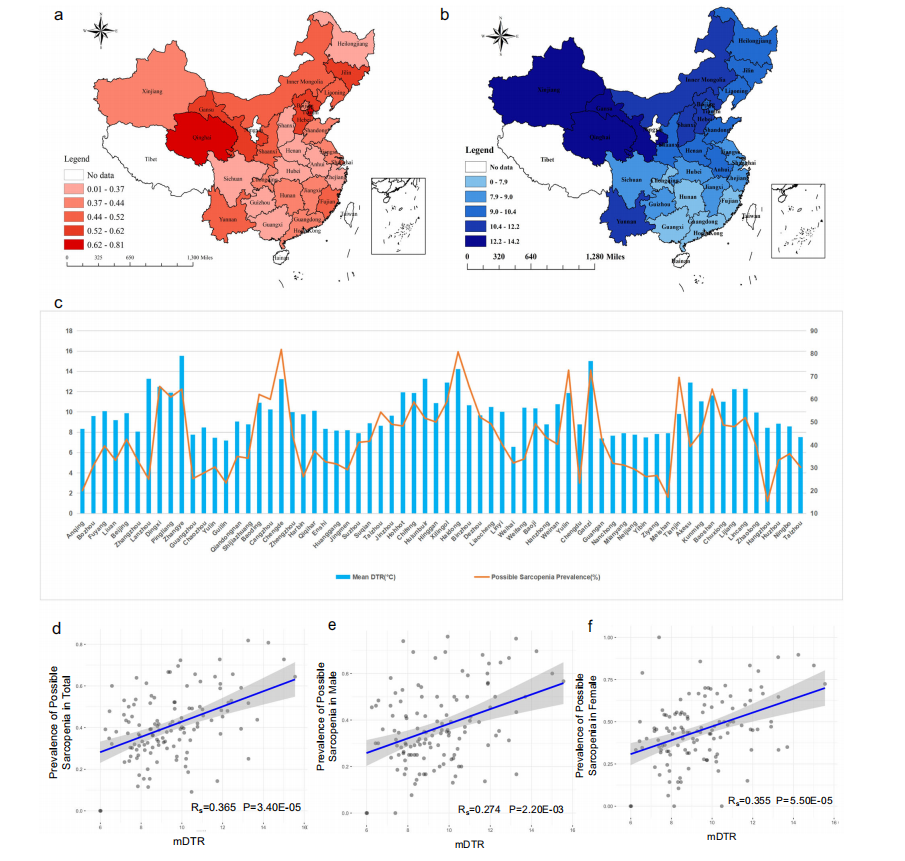

Result 1 每日温度范围与老年人可能的肌肉萎缩患病率呈正相关

通过分析中国健康与养老追踪调查(CHARLS 2013)数据库中5737名60岁以上老年人的数据,研究团队发现了一个惊人的现象:日温差越大的地区,肌肉减少症(sarcopenia)的患病率越高。在青海、天津、吉林等温差较大的省份,可能患肌肉减少症的人群比例显著高于南方温暖地区。进一步统计分析显示,无论男女,日温差(mDTR)与肌肉减少症患病率呈显著正相关。

注:a基于2013年CHARLS数据库,中国可能的肌肉减少症患病率的地理分布b 2011年至2013年间各地区的平均每日步行距离(mDTR)的地理分布。d-f 124个城市中可能的肌肉减少症患病率与mDTR之间的相关性散点图。数据以均值±标准差的形式呈现。进行了Spearman相关性分析。

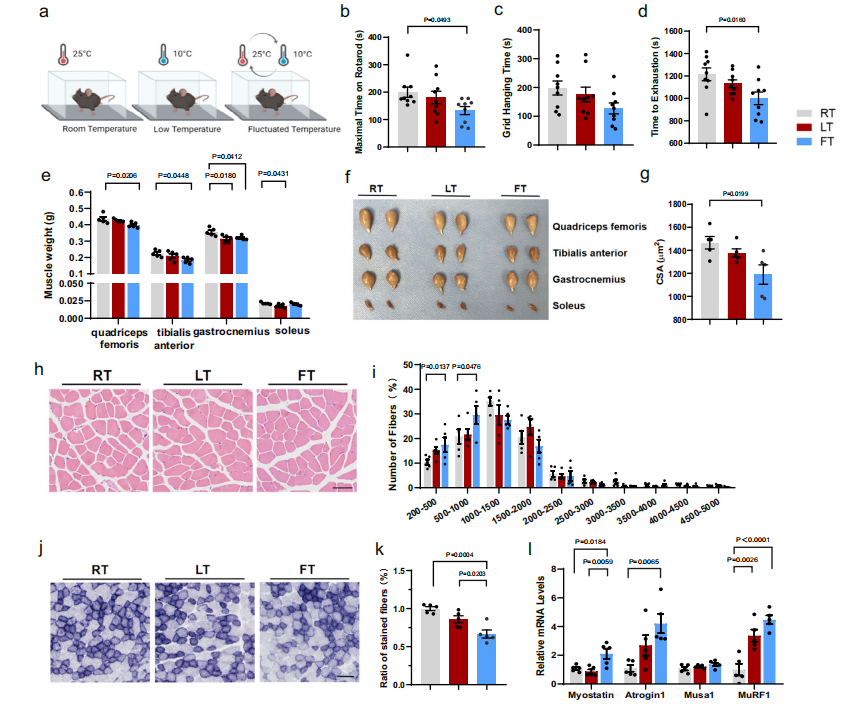

Result 2 暴露于波动温度会加重小鼠的肌肉萎缩

为了验证这一人群关联的因果性,构建了模拟自然温差的小鼠模型:将12月龄中年雄性小鼠暴露于10-25℃的昼夜波动温度中(白天 25℃,夜间10℃),持续12周,并与恒温25℃(RT)和恒温10℃(LT)组对比。结果显示:小鼠运动能力大幅下降;股四头肌、胫前肌和腓肠肌重量平均减少20%,肌纤维横截面积(CSA)缩小,小直径肌纤维(200-1000μm²)比例显著增加;肌肉“老龄化”特征明显:萎缩相关基因(Atrogin1、MuRF1、Myostatin)表达上调,氧化纤维数量减少,呈现典型的衰老型肌肉改变。更关键的是,这些变化并非由温差导致的活动减少或代谢紊乱引起——温差组小鼠的食物摄入、体重、能量消耗等指标与恒温25℃组并无显著差异,排除了“不动导致肌肉萎缩”的常见解释。

注:12个月大的雄性小鼠分别在室温(RT)、低温(LT)和波动温度(FT)条件下暴露12周。b至d部分通过旋转杆测试(b)、握力测试(c)和跑步机测试(d)来评估运动能力。e和f部分展示了股四头肌、胫前肌、腓肠肌和比目鱼肌的重量及其代表性图片。g至i部分展示了腓肠肌横截面的HE染色代表性图像(h),平均横截面积的量化(g)以及肌纤维的分布(i)。比例尺为80微米。每组有5只生物学独立的动物。j和k部分展示了胫前肌横截面的琥珀酸脱氢酶(SDH)染色代表性图像(j)及染色肌纤维的量化(k)。i部分通过qPCR测量了Myostatin、Atrogin1、Musa和MuRF1的表达水平。

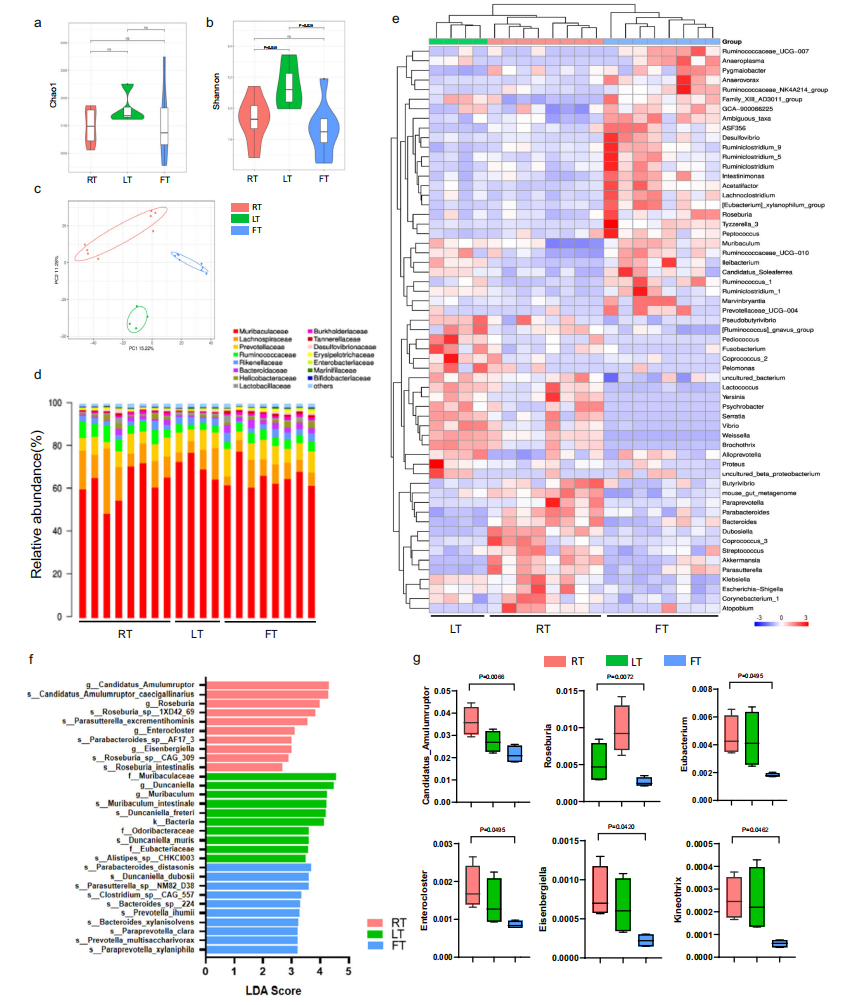

Result 3 温度波动改变微生物群的组成

为什么温差会特异性地影响肌肉?研究团队将目光投向了与衰老密切相关的肠道微生物群。16S rDNA 和宏基因组测序结果显示,温差暴露显著重塑了肠道菌群结构:有益菌“出走”:真杆菌(Eubacterium)、罗斯氏菌(Roseburia)等益生菌丰度大幅降低,有害菌“入驻”:副拟杆菌(Parabacteroides_distasonis)、杜波西尼菌(Duncaniella_dubosii)等促炎菌数量显著增加。

注:a,b通过16 S rDNA测序分析了暴露于RT、LT和FT的小鼠粪便微生物群的Shannon多样性及Chao1指数。c基于16 S 测序的主成分分析。d 科水平物种相对丰度条形图。e层次聚类热图显示了属水平上差异分布的微生物群(P <0.05)。f 基于LEfSe分析,各组中LDA得分最高的前10个属的微生物群。g FT组中减少的差异物种(属水平)。

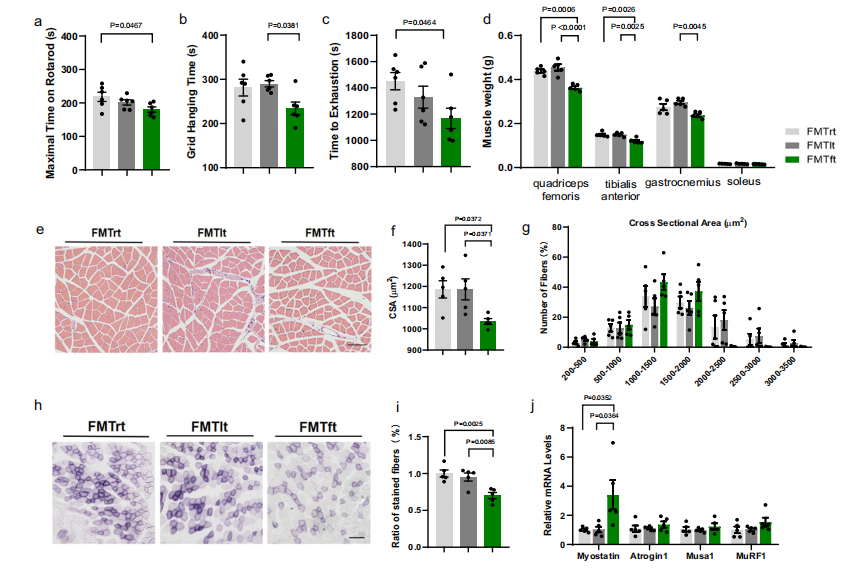

为验证菌群变化是否为肌肉损伤的 “罪魁祸首”,研究团队进行了关键的粪菌移植(FMT)实验:将温差处理小鼠的粪便菌群移植给抗生素预处理的健康小鼠,8周后受体小鼠竟重现了温差组的肌肉萎缩表型:这直接证明了肠道菌群是温差影响肌肉健康的关键中介。

注:a-c通过旋转杆测试(a)、握力测试(b)和跑步机测试(c)来评估小鼠的运动能力。每组有6只生物学独立的动物。d股四头肌、胫前肌、腓肠肌和比目鱼肌的重量。e-g腓肠肌横截面的HE染色代表性图像(e),平均横截面积的量化(f),以及肌纤维的分布(g)。h-i胫前肌横截面的琥珀酸脱氢酶(SDH)染色代表性图像(h)及染色肌纤维的量化(i)。j通过qPCR测量的Myostatin、Atrogin1、Musa和MuRF1的表达水平。

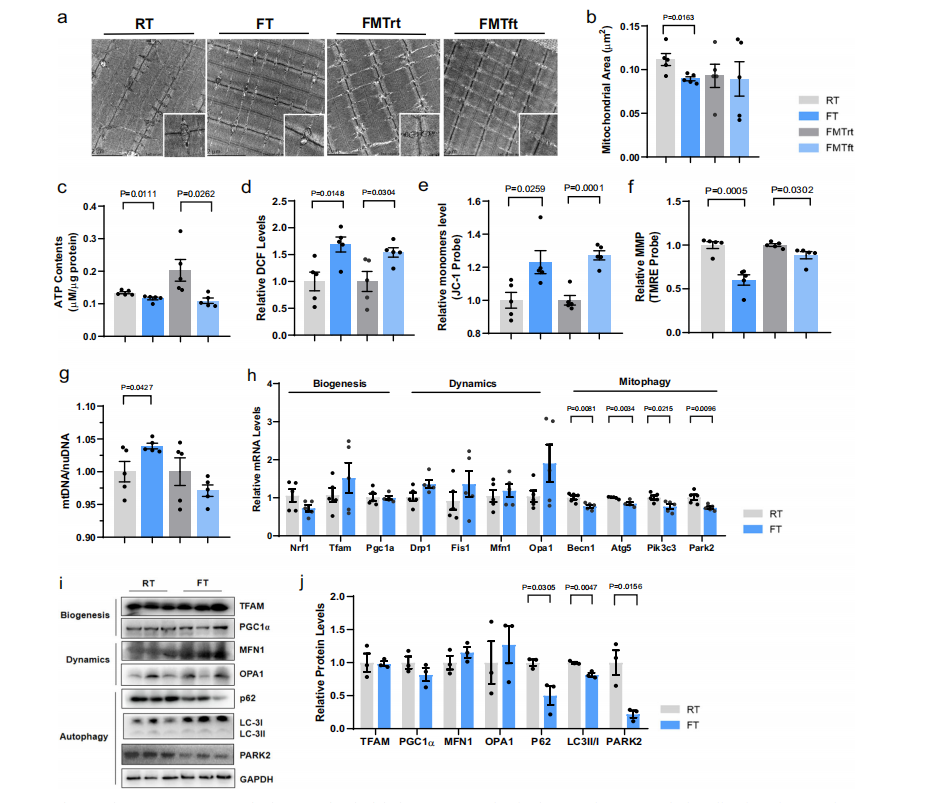

Result 4 温度波动导致肌肉线粒体功能障碍

FT小鼠的肌肉功能受损和氧化肌纤维减少,这让我们怀疑线粒体功能是否受到影响。为了验证这一点,进一步检测了FT和FMTft小鼠中线粒体的形态和功能。研究团队通过透射电镜观察到,FT 小鼠腓肠肌的线粒体体积明显缩小,同时伴随 ATP 能量分子含量骤降、活性氧(ROS)暴增,线粒体膜电位(ΔψM)持续衰减。更惊人的是,线粒体 DNA 与核 DNA 的比率(mtDNA/nuDNA)异常升高。生物发生相关基因 TFAM、PGC1α 无显著变化小鼠肌肉中自噬关键蛋白 P62、LC3II/I 和线粒体自噬核心分子 PARK2 的表达量大幅降低。粪菌移植实验进一步证实,这种线粒体自噬抑制现象可通过波动温度塑造的肠道菌群传递,形成 “温度 - 菌群 - 线粒体” 的致命级联反应。

注:a,b RT、FT、FMTrt和FMTft小鼠腓肠肌间肌纤维(IMF)线粒体的代表性透射电子显微镜(TEM)图像(a),以及相对线粒体面积的量化结果(b)。c肌肉组织中的ATP含量测定,蛋白质水平用于调整。d ROS含量检测。e,f线粒体的膜电位。g线粒体DNA与核DNA比率的量化。h通过qPCR测定线粒体生物发生、动态变化及自噬相关基因的表达水平。i,j免疫蛋白印迹(i)显示线粒体生物发生、动态变化及自噬相关生物标志物,并对凝胶中的条带进行量化(j)。

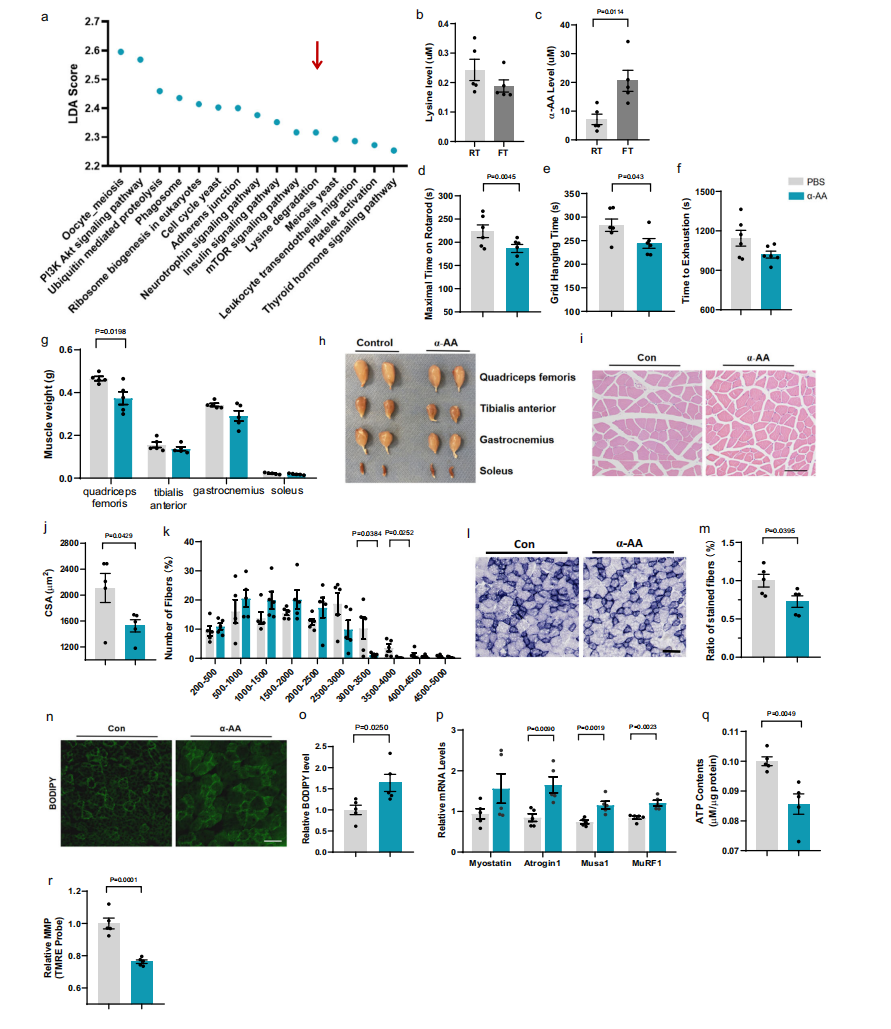

Result 5 赖氨酸降解代谢物氨基己二酸介导温度波动引起的肌肉萎缩

温度波动导致的菌群失衡激活了赖氨酸降解途径,使循环中α-氨基己二酸(α-AA)水平升高。当研究人员给小鼠饮用含α-AA的水时,短短4周就观察到了与温差暴露完全一致的肌肉损伤表型 。深入机制研究发现,α-AA通过抑制线粒体自噬(mitophagy)引发连锁反应:线粒体膜电位(ΔψM)崩溃,ATP合成骤减;活性氧(ROS)大量累积,氧化应激损伤加剧;功能失调的线粒体无法被及时清除,最终导致肌肉细胞能量代谢瘫痪。

注:a对FT组肠道微生物KEGG通路的LEfSe分析。b、c循环赖氨酸和α-氨基酸的定量分析。d–f通过旋转杆测试(d)、握力测试(e)和跑步机测试(f)来评估接受α-氨基酸和饮用PBS的小鼠的运动能力。g,h解剖后的股四头肌、胫前肌、腓肠肌和比目鱼肌的重量及其代表性图片i–k腓肠肌横截面的HE染色代表性图像(i)、平均横截面积的量化(j)和肌纤维分布(k)。比例尺= 80微米。l,m胫前肌横截面的琥珀酸脱氢酶(SDH)染色代表性图像(l)及其染色肌纤维的量化(m)。比例尺= 125微米。每组n = 5个生物学独立的动物。n–o胫前肌横截面的BODIPY染色代表性图像(n)及其染色区域的量化(o)

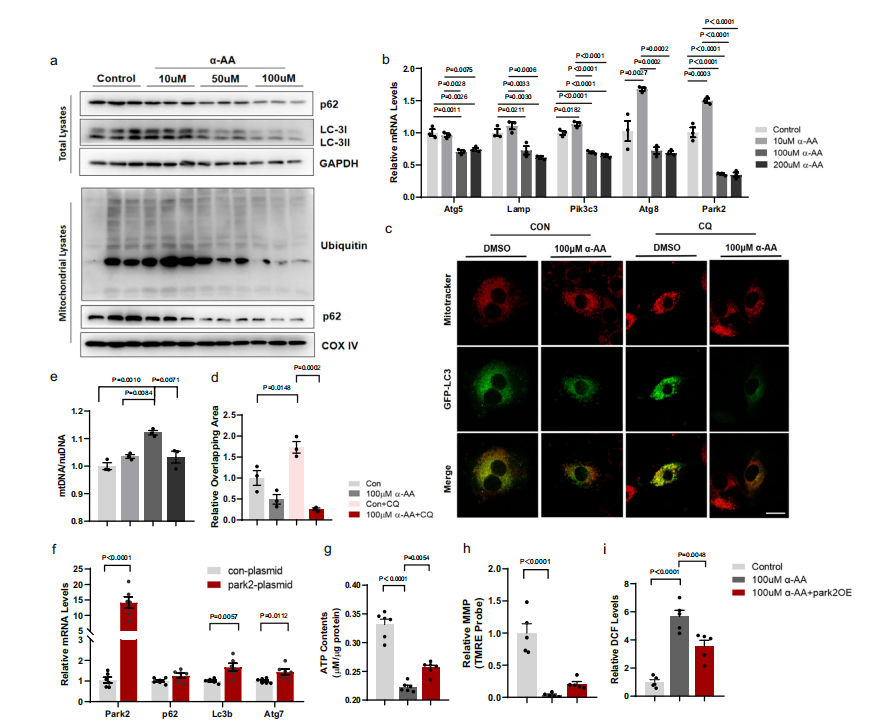

Result 6 氨基己二酸通过抑制线粒体自噬损害线粒体功能

为了维持细胞平衡,线粒体在细胞中起着关键作用。随着年龄的增长,线粒体自噬减少,破坏了肌纤维的稳态,最终导致肌肉萎缩。基于FT治疗小鼠肌肉中自噬和线粒体自噬相关标志物水平下降的情况,进一步研究了α-AA补充剂是否直接导致C2C12细胞系中线粒体自噬减少。在C2C12肌管细胞实验中,补充α-AA后细胞内自噬相关蛋白(LC3II/I、PARK2)表达显著降低,而强制过表达自噬基因Park2则能部分逆转α-AA诱导的线粒体损伤。这实验完美诠释了α-AA的致病机制。

注:a C2C12细胞中自噬和线粒体自噬相关蛋白的总裂解物和线粒体部分的Western印迹。 b通过qPCR检测自噬和线粒体自噬相关基因的表达水平。c,d经6小时CQ处理后,通过共染色线粒体(红色,Mitotracker)和LC3(绿色,GFP-LC3)的代表性图像(d),以及重叠区域的量化(e)。e通过qPCR检测mtDNA/nuDNA比率。f通过qPCR检测C2C12细胞在park2质粒转染后自噬和线粒体自噬相关基因的表达水平。g–i通过α-AA处理并转染park2质粒的C2C12细胞中ATP含量、线粒体膜电位(MMP)和活性氧(ROS)的测定。

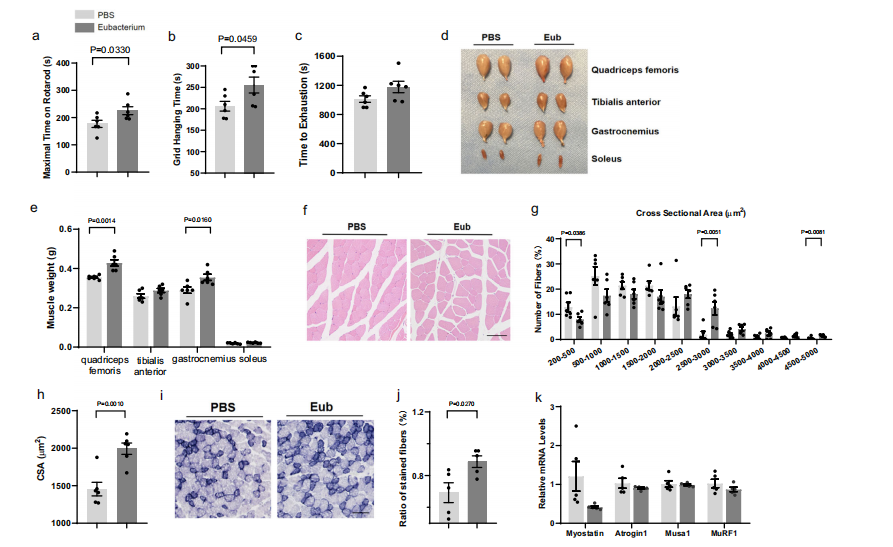

Result 7 通过补充益生菌可缓解由温差带来的肌肉萎缩

研究通过给温差暴露小鼠口服补充在温差组中显著减少的真杆菌(Eubacterium)8周后,结果发现小鼠转棒等运动能力显著提升,通过对肌肉组织染色发现大量纤维回升,并且自噬相关蛋白表达恢复,ATP含量和线粒体膜电位显著改善。

注:a-c通过旋转杆测试(a)、握力测试(b)和跑步机测试(c)评估了欧巴克菌和PBS处理后动物的运动能力。d,e分离后的股四头肌、胫前肌、腓肠肌和比目鱼肌的代表性图片及重量f-h腓肠肌横截面的HE染色代表性图像(f)、肌肉纤维分布(g)以及平均横截面积的量化(h)。i,j胫前肌横截面的琥珀酸脱氢酶(SDH)染色代表性图像(i)及染色肌肉纤维的量化(j)。k通过qPCR测量了Myostatin、Atrogin1、Musa和MuRF1的表达水平。

这项研究首次构建了“温度 - 菌群 - 代谢 - 肌肉”的完整调控轴,为理解衰老相关肌肉退化提供了全新视角。随着全球气候变化加剧,昼夜温差波动可能成为日益重要的肌肉健康威胁因子,而肠道菌群及其代谢产物α-AA有望成为早期预警的生物标志物。

参考文献:

Liu Y, Guo Y, Liu Z, Feng X, Zhou R, He Y, Zhou H, Peng H, Huang Y. Augmented temperature fluctuation aggravates muscular atrophy through the gut microbiota. Nat Commun. 2023 Jun 13;14(1):3494. doi: 10.1038/s41467-023-39171-4. PMID: 37311782; PMCID: PMC10264422.