慢性乙型肝炎(CHB)是由乙肝肝炎病毒(HBV)持续感染引起的,肝脏在持续感染过程中产生疤痕组织的过程会导致肝纤维化,严重的可能导致肝硬化、肝衰竭、甚至是肝癌。

尽管评估肝纤维化的金标准是肝穿刺活检(Liver Biopsy),但它是有创的,存在取样误差、出血风险、患者依从性差等缺陷,因此无法频繁进行。现有无创手段,比如像APRI、FIB-4等血清指数或肝脏硬度测量(LSM by FibroScan)虽然无创,但在区分轻中度纤维化和监测抗病毒治疗过程中纤维化的动态变化方面不够敏感。因此,临床亟需一种高精度、无创、能动态监测纤维化逆转的生物标志物。这项研究正是为了解决这个需求。

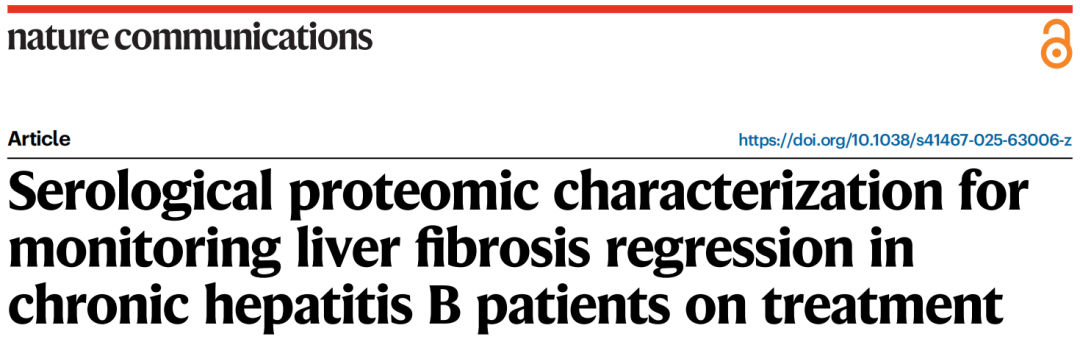

图1 研究思路总结

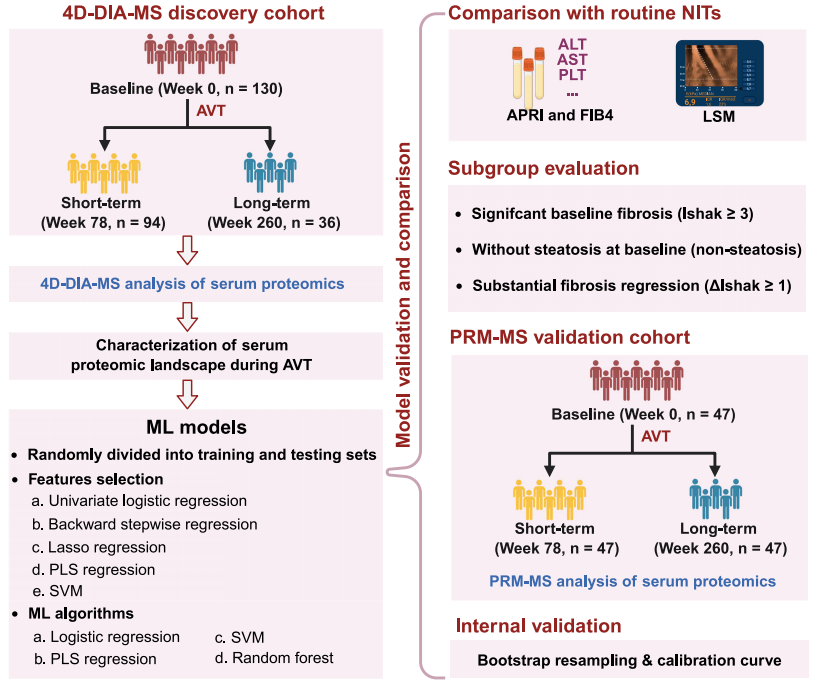

1、肝纤维化患者抗病毒治疗(AVT)期间,纤维化逆转者与非逆转者之间血清蛋白质组动力学相似

图2 AVT 期间纤维化逆转者与非逆转者血清学蛋白质组学动力学比较

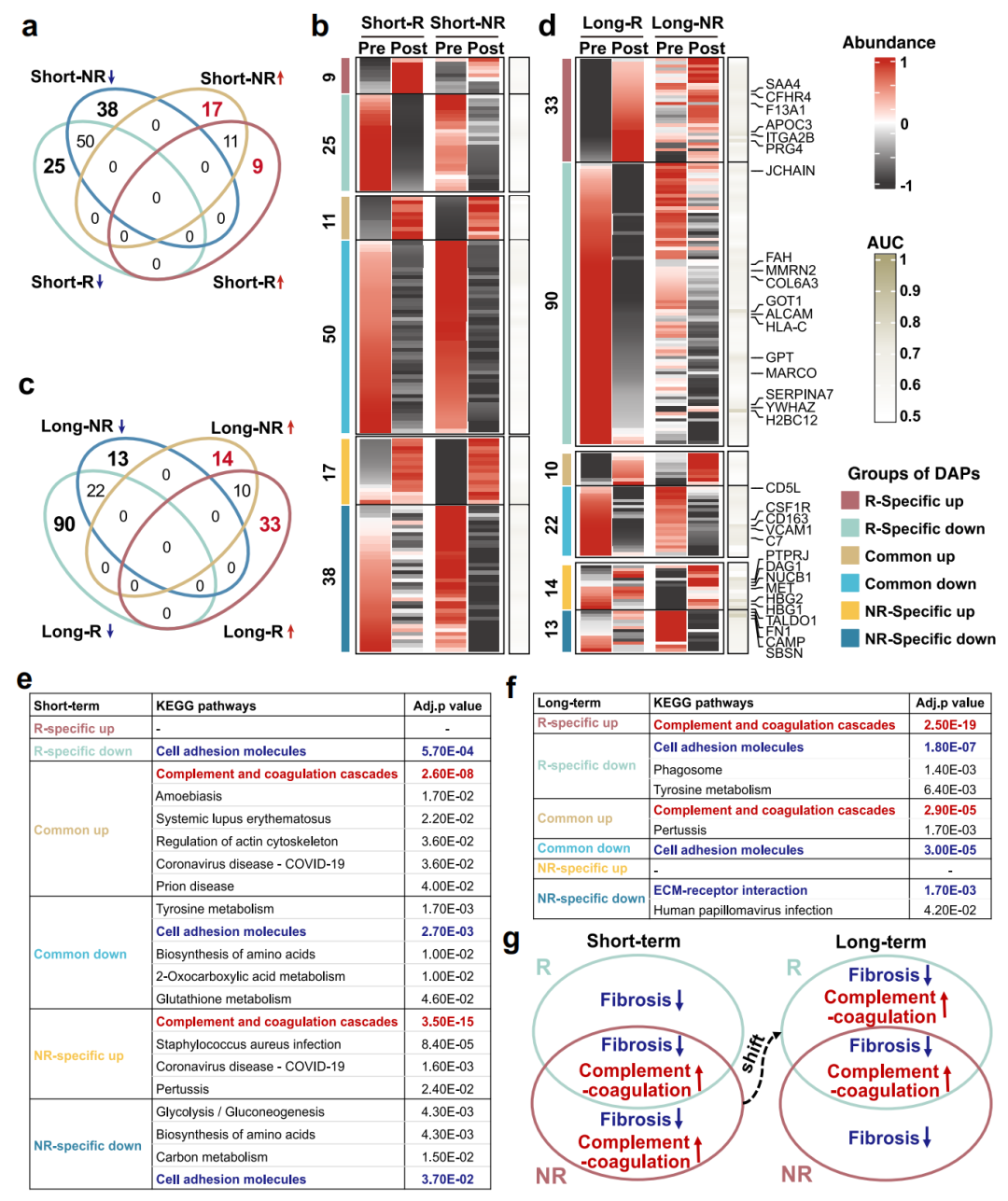

2、抗病毒治疗会导致纤维化逆转和非逆转血清蛋白组学发生渐进性变化

通过对短期抗病毒治疗和长期抗病毒治疗后的差异蛋白分子间的比对分析,发现在长期接受抗病毒治疗后,纤维化逆转者的血清蛋白质组学变化程度比未逆转者更为显著。长期抗病毒治疗后纤维化逆转者的33种差异蛋白(治疗后/治疗前比值)达到了具有临床意义的鉴别能力(AUC > 0.70),表明它们有可能作为纤维化逆转的生物标志物。

随后,作者对纤维化逆转状态和抗病毒治疗周期的差异蛋白分别做了GO和KEGG富集分析,富集分析结果显示无论治疗持续时间长短,纤维化特异性信号在肝纤维化逆转及不逆转患者中均持续恢复,凸显了即使是组织学纤维化未逆转,持续的抗病毒治疗仍有利于促进血清蛋白质组重塑。

图3 接受AVT的纤维化逆转者和非逆转者血清学蛋白质组的丰度和功能改变

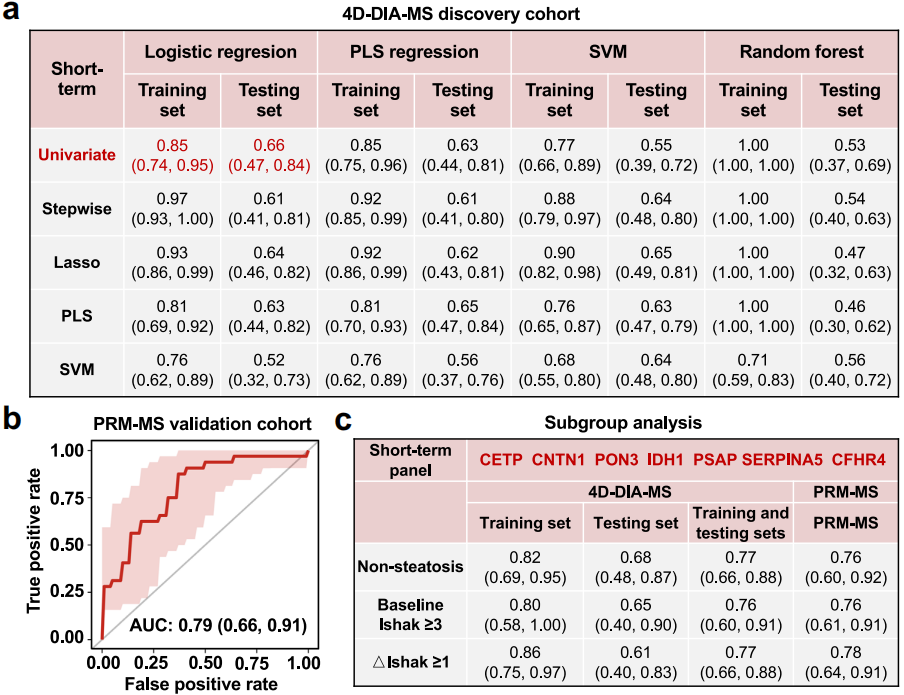

3、用于监测慢性乙型肝炎患者在短期抗病毒治疗后肝纤维化逆转的血清蛋白质组学检测组合

为了筛选短期抗病毒治疗的纤维化逆转和未逆转患者间的特异性变化的血清蛋白,作者采用机器学习,建立了一个由7个蛋白组成集合用于区分抗病毒治疗中的肝纤维化逆转状态,这些蛋白分别是:CETP、CNTN1、PON3、IDH1、PSAP、SERPINA5以及CFHR4。

为了评估这个蛋白模型是否过拟合,作者在训练样本中进行了1000次的随机抽样验证,并做了一个独立的PRM蛋白组学验证实验,证实了该模型诊断纤维化逆转状态的AUC为0.79(95%置信区间:0.66 - 0.91),确认了其作为监测慢性乙型肝炎患者接受抗病毒治疗后短期内纤维化逆转的非侵入性生物标志物的稳定性能。

图4 区分短期AVT后肝纤维化逆转状态的ML模型

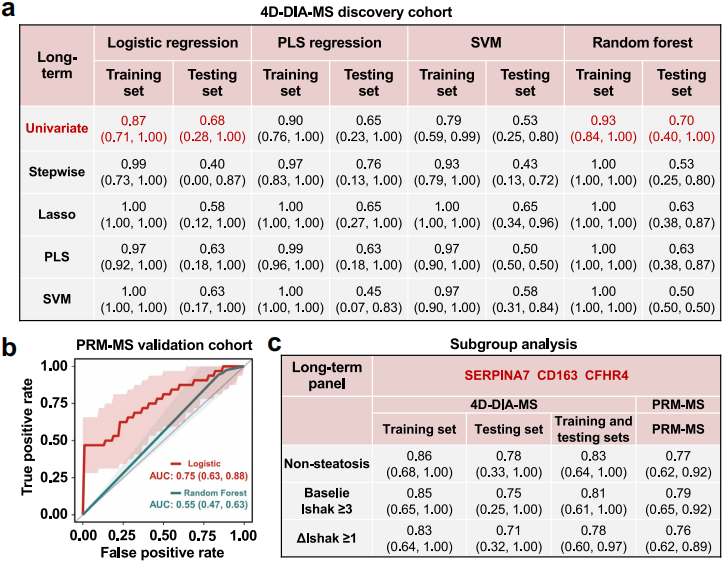

4、用于监测慢性乙型肝炎患者长期抗病毒治疗后肝纤维化逆转的血清蛋白质组学检测组合

图5 区分长期AVT后肝纤维化逆转状态的ML模型

5、针对正在接受治疗的慢性乙型肝炎患者,比较短期和长期血清蛋白质组学检测方案在监测肝纤维化逆转方面的效果

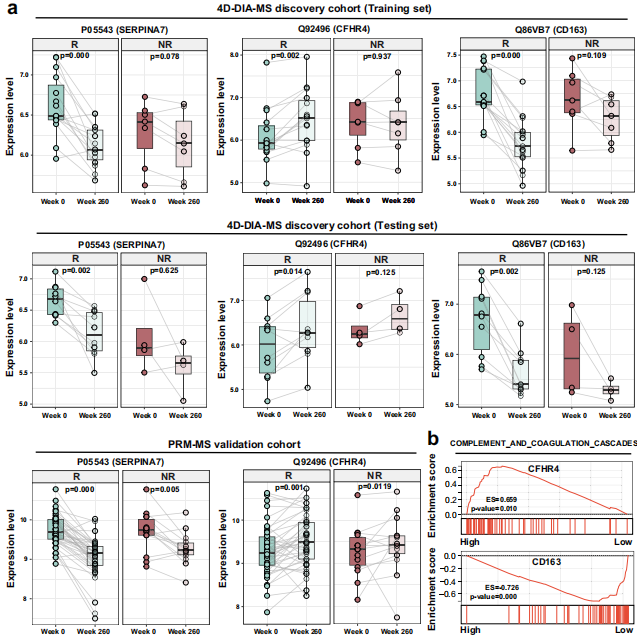

对短期与长期蛋白质组合标志物的系统性比较显示,其在监测AVT诱导的肝纤维化逆转方面具有明显的时间动态差异性。短期标志物在长期抗病毒治疗后失去对纤维化逆转状态的判别能力,而长期标志物同样无法对短期抗病毒治疗后的结局进行分层。这一发现证实了纤维化逆转和未逆转患者之间血清学蛋白质组依赖于持续病毒治疗的周期长短。CFHR4是长期与短期标志物中唯一共有的保守生物标志物。该蛋白在训练集、测试集及合并发现在队列中均显示出对长期抗病毒治疗反应的中等诊断性能,但在外部PRM-MS验证队列中诊断性能较差(AUC=0.60)。

纵向轨迹分析发现,长期蛋白质组合标志物SERPINA7、CD163和CFHR4,在4D-DIA发现组和PRM验证组中都表现出一致的方向性变化。其中SERPINA7在抗病毒治疗前升高,且在长期病毒治疗后下调,CFHR4在治疗前的肝纤维化恶化过程中是不断下降的,在抗病毒治疗后是升高的。此外,GSEA富集分析也显示长期抗病毒治疗逆转肝脏纤维化状态可能是通过凝血和补体途径实现。

图6 长期蛋白质组组合生物标志物的纵向动力学和功能表征

原文链接:DOI: 10.1038/s41467-025-63006-z